Un bilancio sulla condizione femminile in Italia, tra ruolo di cura e di assistenza e gli impegni lavorativi.

Passata la festa della mamma, torniamo a tuffarci nella routine e sulla consueta linea di galleggiamento.

Prima di perdere di nuovo di vista la vita di tante donne, desidero soffermarmi sull’ottimo lavoro di Giovanna Badalassi e Federica Gentile per il report 2017 “Le equilibriste – la maternità tra ostacoli e visioni di futuro” di Save the children.

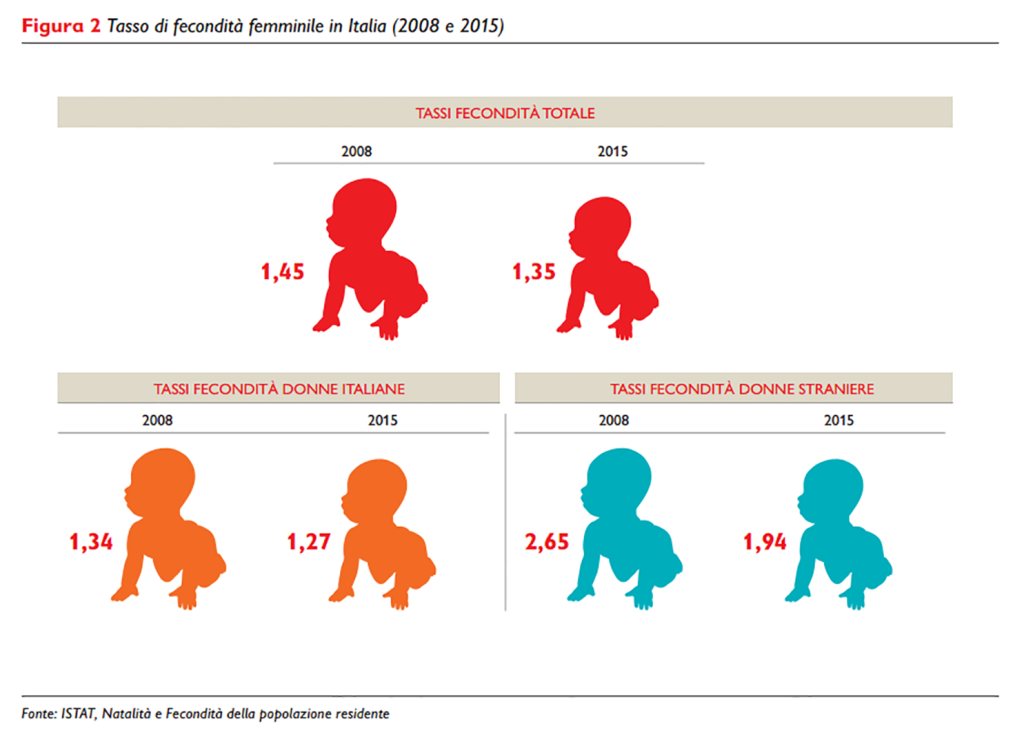

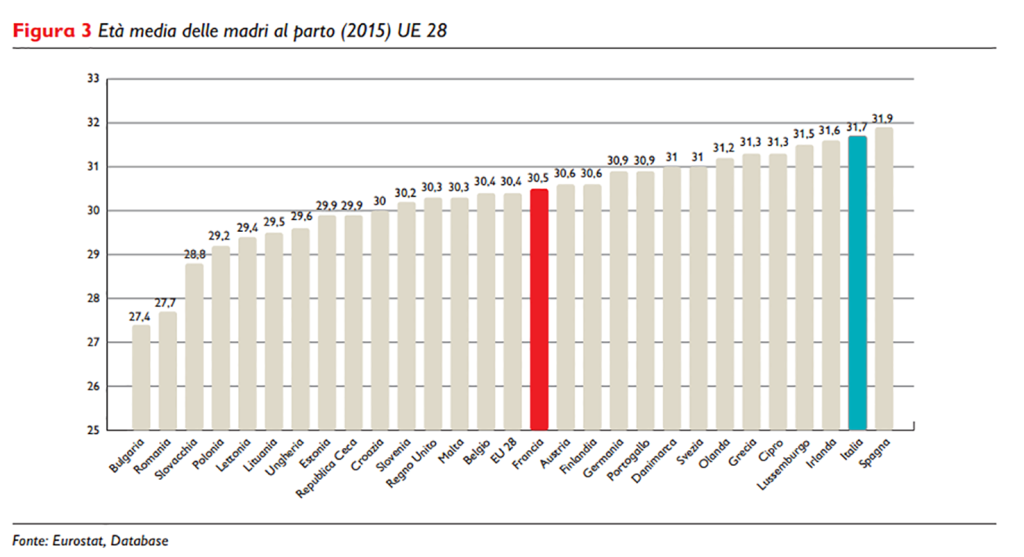

In Italia è confermato il trend dell’età del primo figlio: 31,7 anni contro la media europea di 30,5 anni. Il tasso di fecondità italiano è di 1,35 figli per donna contro la media europea di 1,58. Il contesto in cui questa tendenza si consolida non è chiaramente dei più sani.

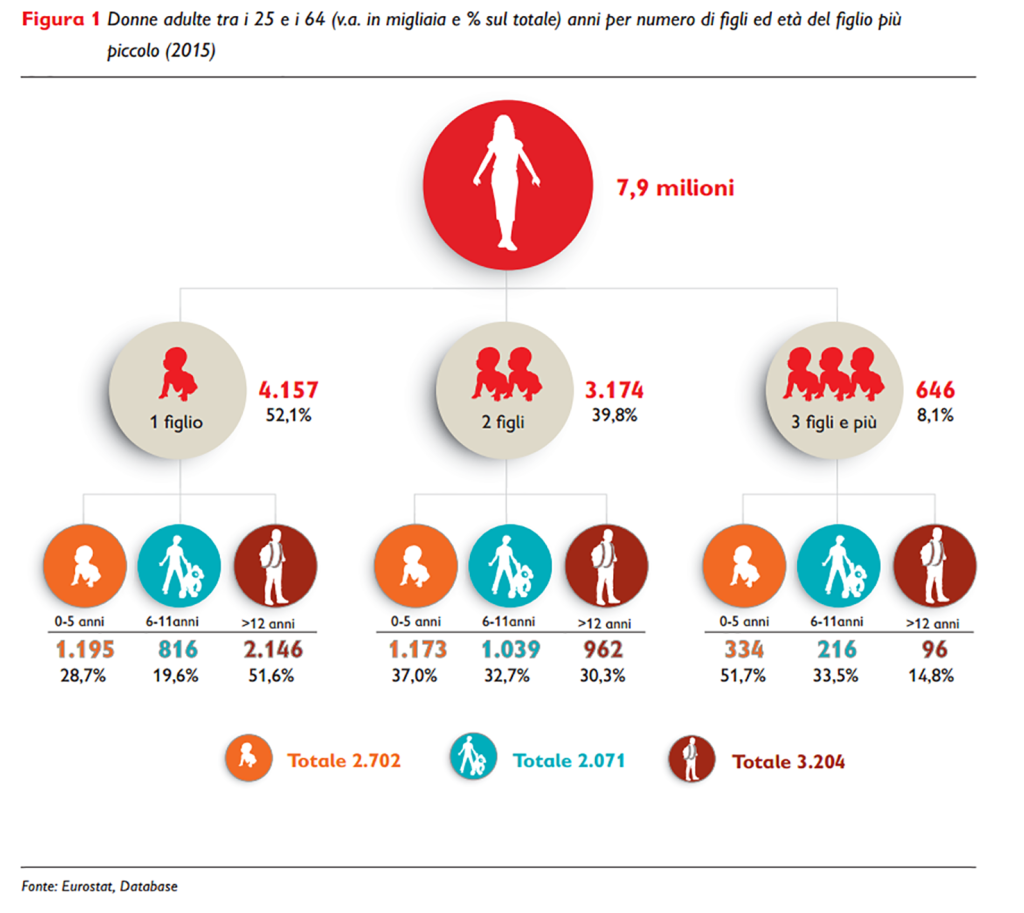

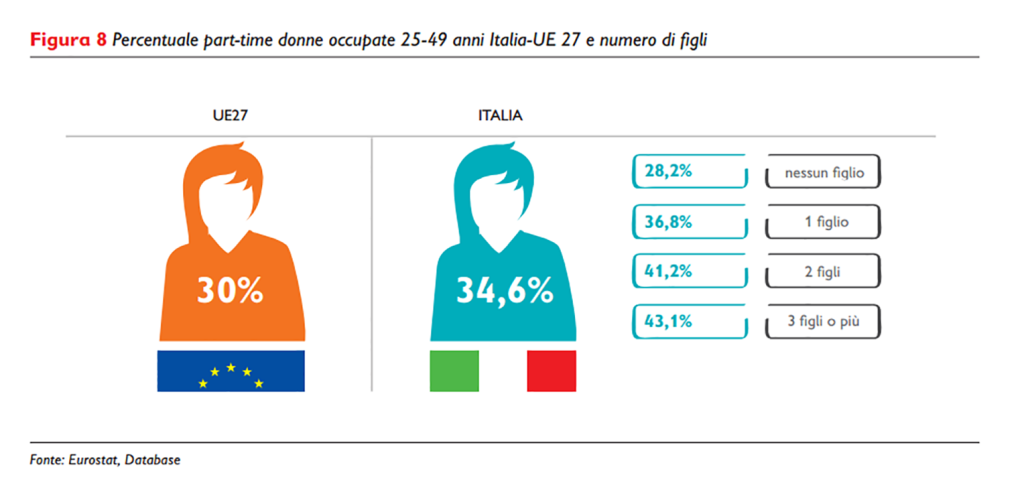

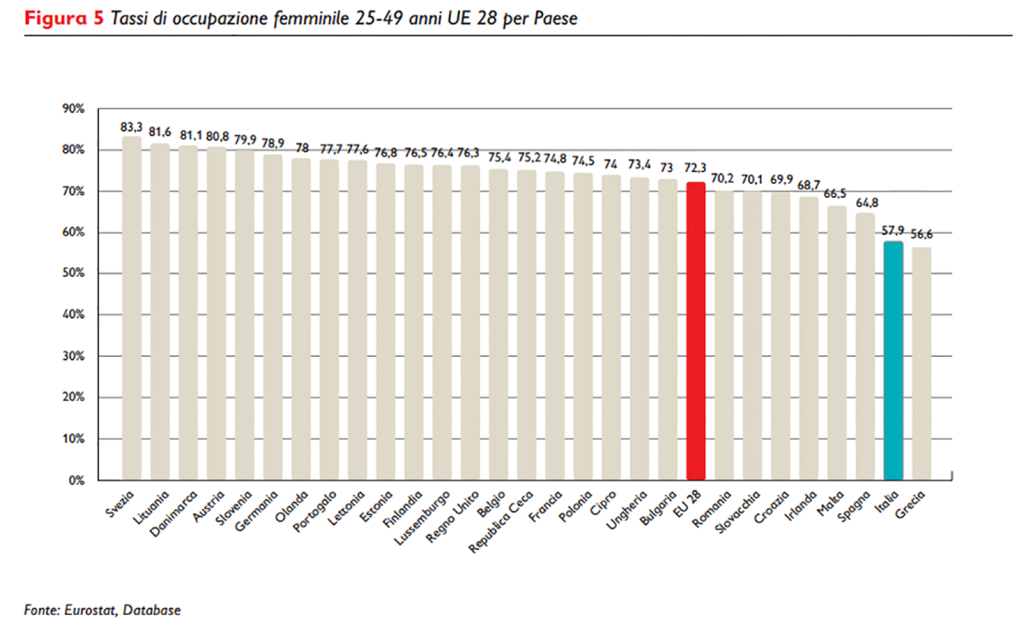

Tra i 25 e i 49 anni nel 2015 il tasso di occupazione in Italia raggiungeva il 57,9% (nella stessa fascia gli uomini erano il 77,9%). L’Italia si colloca alla 27ma posizione su 28 (l’ultima è la Grecia). Il loro tasso di occupazione diminuisce progressivamente al crescere del numero di figli: “dal 62,2% del tasso di occupazione delle donne senza figli tra i 25 e i 49 anni, si scende al 58,4% delle donne con un figlio, al 54,6% delle donne con due figli, al 41,4% delle donne con tre e più figli.”

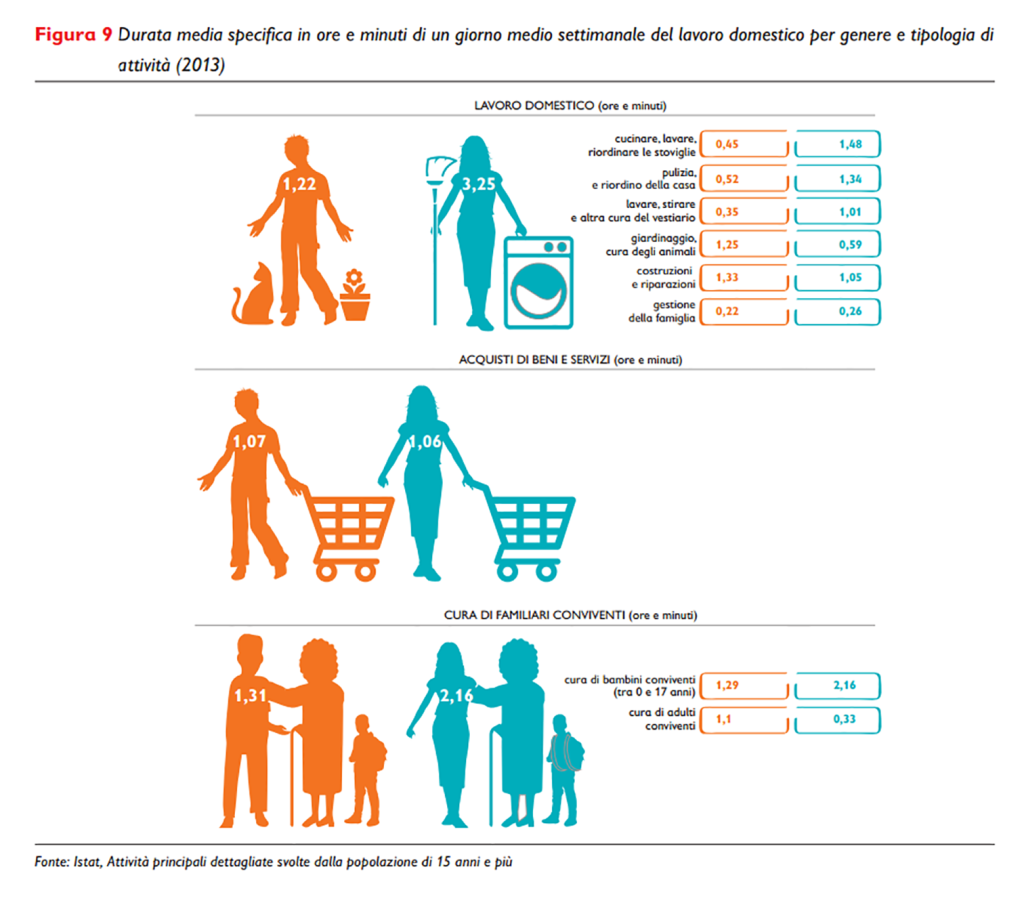

Tra i 25 e i 44 anni le donne dedicano al lavoro domestico 3,25 ore al giorno, contro 1,22 degli uomini; così come il lavoro di cura dei familiari, soprattutto figli tra 0 e 17 anni (2,17 ore le donne contro 1,29 degli uomini). Certo la situazione migliora, ma qualcosa non gira ancora nel verso giusto.

In termini di qualità della vita per le mamme al vertice della classifica si confermano il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta, l’Emilia Romagna la Lombardia.

Ci dicono che dobbiamo far figli per far crescere il Paese, che invecchiando ha sempre meno parti della popolazione attiva. Ma chi nel frattempo si occupa di assicurare o far crescere il benessere di chi deve fare il genitore?

“Le famiglie e, all’interno di queste, le mamme avranno sempre maggiori difficoltà in futuro a sostenere, così come succede oggi, la cura dei figli, degli anziani, e al contempo produrre un reddito familiare adeguato per il sostentamento della famiglia: troppi e troppo intensi sono i cambiamenti sociali ed economici che obbligano ad un ripensamento del nostro modello di welfare”.

Il doppio reddito che oggi è indispensabile per mantenere adeguatamente una famiglia e non essere a rischio povertà, in realtà è sempre più simile a un reddito e mezzo o un quarto. Sì perché per poter gestire tutto il lavoro non retribuito qualcuno deve contrarre il proprio orario di lavoro retribuito.

Almeno che il proprio lavoro non riesca ad avere livelli di retribuzione talmente elevati da poter restribuire a nostra volta una persona che si occupi in nostra vece della cura della casa, dei figli e dei genitori. Perché se vogliamo essere oneste e sincere, dovremmo riflettere su quale percentuale di donne che si avvale di un aiuto (badante, colf o tata) assume regolarmente queste persone. Perché il nocciolo della questione sta proprio qui. Il rischio di un vortice, con ricadute negative, che si ripiega su se stesso è elevato, troppo. Le discriminazioni anziché ridursi si autoalimentano. Il cambiamento parte da qui. Perché dobbiamo chiederci a che prezzo è possibile lavorare, se il welfare familiare deve essere costretto a supplire la mancanza di interventi strutturali e in ottica di medio-lungo periodo.

La presenza delle donne nel mondo del lavoro non può essere supportata attraverso la politica dei bonus, di interventi emergenziali o una tantum che lasciano grossi buchi e che non riescono a garantire servizi su tutto il territorio (si pensi al tempo pieno e alle mense scolastiche, che a volte sono di qualità non soddisfacente). Siamo di fronte a sfide culturali, politiche, di investimenti pubblici che anziché sprecare risorse in termini autopromozionali/elettorali immediati, dovrebbero preoccuparsi di non creare ulteriori distanze tra chi può permettersi una qualità della vita buona e soddisfacente e la sempre più consistente porzione di chi deve rinunciare man mano a diritti, garanzie, servizi, sostegni e futuro. Non facciamo figli e nel rispetto di questa scelta chi ci governa deve porsi le giuste domande e non scaricare su di noi e fustigarci. È una questione di orizzonti e scelte di vita. È una questione di prospettive e di clima. È una questione di fiducia e la fiducia non la compri con una manciata di euro. Le donne sono una forza sociale determinante, che facciano o meno figli. Ve ne dimenticate troppo spesso, salvo due o tre giorni l’anno, salvo elezioni.

Siamo non solo le più dimenticate, ma quelle a maggior rischio povertà, esclusione sociale ed emarginazione.

“Il lavoro delle mamme, come del resto tutto il lavoro femminile, non può essere analizzato compiutamente se non si tiene in considerazione la doppia natura (la doppia presenza coniata da Laura Balbo nel 1978, ndr), retribuita e non retribuita, che lo connota in modo specifico.

Anche il lavoro familiare è, infatti, pur sempre lavoro, anche se la dimensione affettiva e gratuita spesso lo riconduce nell’alveo delle attività umane della dimensione privata, scisse dalle dinamiche della vita pubblica professionale. In realtà il ruolo predominante delle donne nel lavoro familiare impatta in modo ampio e diffuso non solo sulle loro scelte professionali e lavorative, ma è alla base di molti stereotipi di genere ed il pretesto per atteggiamenti discriminatori che condizionano fortemente il pieno sviluppo delle potenzialità occupazionali delle donne, sia in termini di quantità che di qualità dei lavori che queste possono scegliere/permettersi di fare.

Occorre ricordare inoltre il valore economico del lavoro familiare (stimato ad esempio a livello mondiale equivale all’intero PIL della Cina), sia in termini di valore prodotto dalle donne a beneficio delle loro famiglie, sia con riguardo alle possibilità occupazionali che offre il lavoro di cura e domestico retribuito.”

Se vogliamo cambiare le cose sul serio, dobbiamo chiedere politiche che riequilibrino i compiti di cura, trattamenti lavorativi (parità e trasparenza retributive, come in Islanda), che ci forniscano servizi accessibili e tariffe calmierate (sappiamo che non è riconducibile tutto a una questione di figli, pensiamo a chi (uomini, ma in maggioranza donne) si occupa di familiari non autosufficienti, si parla di care in senso lato). Pensiamo quanto costa ancora agli uomini prendersi i congedi familiari. Il mobbing pesa anche su di loro, quando decidono di avvalersene. Quindi occorre abbattere le resistenze culturali e le politiche aziendali poco flessibili. Perché è difficile scardinare consuetudini e ruoli.

Eppure, “uno studio condotto in Norvegia ha dimostrato che il congedo parentale è positivamente correlato alla nascita di secondi figli” e altre ricerche sottolineano che l’accudimento dei figli ha un impatto significativo sulla fisiologia dei padri, il cui cervello diviene “flessibile” al pari di quello materno.

La maggior parte dei Paesi UE prevede una qualche forma di congedo di paternità “dedicato”. Significa porre delle basi per una più equa distribuzione dei compiti di cura e domestici. In Italia, per il 2016 ed il 2017 il congedo di paternità consta di due giorni di congedo obbligatorio più altri due facoltativi. La Legge di Bilancio ha previsto dal 2018 un ulteriore giorno di congedo facoltativo, pagato al 100%. Un passo in avanti ma ancora lontano da ciò che viene chiesto dal basso: un’indagine di Piano C, “Diamo voce ai papà” riporta che il 70% dei papà italiani sarebbe favorevole ad un congedo di paternità di 15 giorni.

Una società paritaria si raggiunge con politiche strutturali che guardino sia agli uomini che alle donne. Essere madre è una delle possibilità, non è possibile investire milioni in bonus a pioggia. Da ultimo, dopo il bonus mamma domani, arriva quello per i nidi, 1.000 euro per tre anni. Un altro bonus senza tetto di reddito. Ricordando inoltre che un nido privato può costare anche 600 euro al mese. Per questo primo anno è prevista una spesa complessiva di 144 milioni di euro. Una volta esaurito il plafond l’Inps non accoglierà più le domande. Quindi chi un criterio che privilegia chi arriva prima e non chi ha un reddito basso.

Queste risorse, potrebbero servire per creare più posti nei nidi e asili pubblici, senza sovvenzionare le paritarie e senza avere costi esorbitanti sulle spalle dei genitori. Ci piacciono un sacco i milioni spesi senza struttura e senza prospettiva stabili, senza sguardo ampio. Insomma, si poteva affrontare meglio il tema di genitorialità e di care work. Ce lo consiglia anche l’Europa.

Per colmare il gender gap uno dei passi più utili è partire dalla donna, in tutte le sue declinazioni e espressioni, possibili scelte di vita. Il fatto che una di esse, la scelta di essere madri, sia ancora un ostacolo nel lavoro deriva dal fatto che è ancora vista come una questione sulle spalle delle donne. Se si iniziasse a lavorare in chiave di genitorialità e in modo sistemico, avremmo un riequilibrio delle parti, un quadro più attuale e non ci si inchioderebbe sui bonus mamme a pioggia. Pensiamo a quanta fatica abbiamo fatto sul congedo di paternità e su altre misure. Pensiamo a quanto facciamo fatica a riconoscere il valore del lavoro di cura, che non significa solo figli.

In qualsiasi report o studio per la parità di genere troviamo altre leve, altri tipi di interventi, non i bonus, non politiche e indirizzi incentrati sulle madri. Una su cinque in Italia non è madre. Le discriminazioni sono legate al genere non dipendono esclusivamente dal fatto di essere madre.

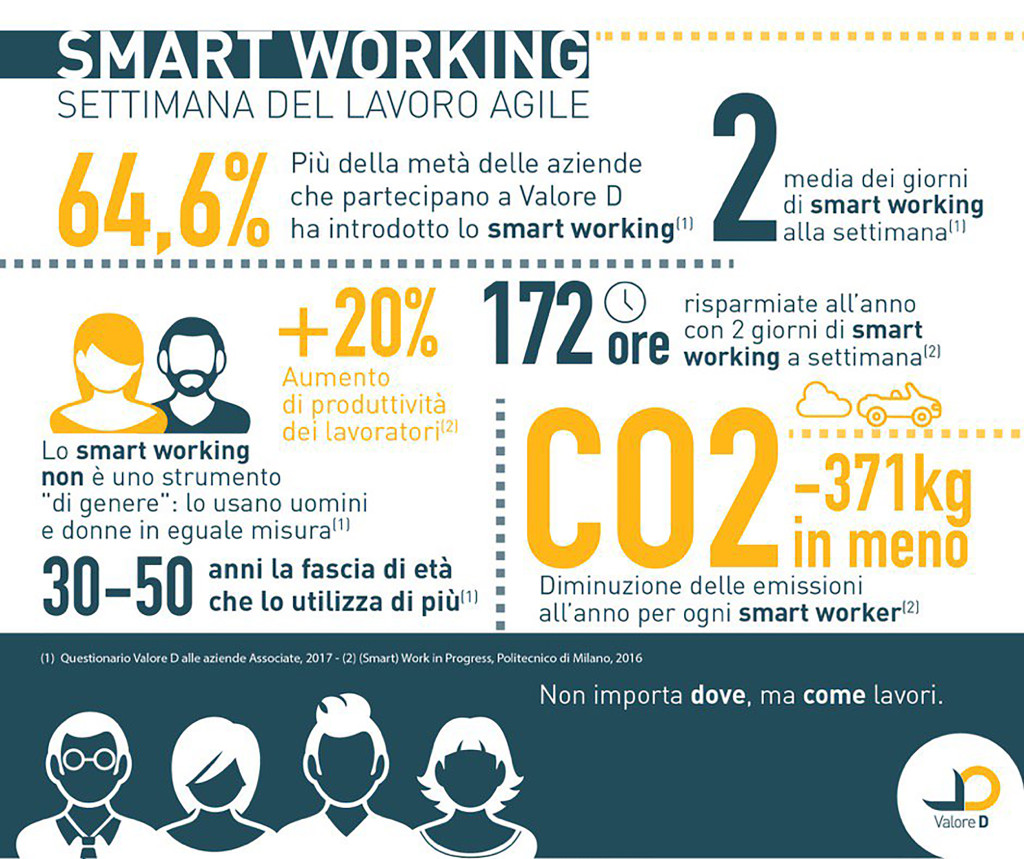

Inoltre occorrono incentivi alle imprese per introdurre forme di smart work, che non siano casi eccezionali, ma diffusi. Occorrono politiche che permettano di detrarre alcune spese, non solo in parte (pensiamo ai costi di un nido, solo in parte detraibili). Sono tante le leve per ottenere un buon work-life balance.

Possibile che dobbiamo sempre pensare solo ed esclusivamente al problema della natalità e di come incentivare le nascite? Non possiamo capire che prima occorre lavorare sul contesto (che significa anche stabilità e prospettive sul futuro)?

Ridurre diritti, garanzie, servizi, prospettive di stabilità lavorativa non aiuta.

Negli ultimi anni le aziende si stanno adoperando per fornire ai propri dipendenti servizi di welfare. Questo però non dovrebbe incrementare il ritiro del pubblico dal welfare.

Apro una piccola ma pertinente parentesi. Con la Legge di Bilancio 2017 l’Italia ha intrapreso la direzione di trasferire il welfare dallo Stato alle aziende: tra le novità la previsione che il “premio di risultato e il premio di partecipazione agli utili di impresa godano di una tassazione agevolata – consentendo sia alle aziende che a lavoratori e lavoratrici di risparmiare – e possano essere convertiti dai lavoratori in beni e servizi di welfare”. Non solo, “la conversione del premio in welfare consente sia all’azienda che al lavoratore di risparmiare gli oneri fiscali e contributivi. Dal 2017 queste opportunità sono garantite non solo alle aziende del settore privato, ma anche al settore pubblico”.

Sappiamo che il privato non può essere garante equo e unico. Soprattutto certi servizi non possono essere legati unicamente a un impiego.

I dati ISTAT rilevano che il 37% delle aziende in Italia ha attivato strumenti per flessibilizzare l’orario di lavoro dei dipendenti e delle dipendenti, e il 17,5% delle aziende offre servizi per asili nido, servizi sociali, di assistenza, ricreativi e di sostegno. Per quanto riguarda questi servizi la loro reale fruibilità dipende soprattutto dalla distanza dalla propria abitazione, perché solitamente questi sono collocati vicino alla sede aziendale.

Inoltre “si tratta ancora di una realtà limitata e le tipologie di aziende più attive sono quelle nel settore dei servizi con un elevato tasso di femminilizzazione, quelle dei servizi ad elevato contenuto tecnologico, le manifatturiere ad elevato tasso di femminilizzazione, e quelle attive nei servizi di cura alla persona.”

Così come esiste e vengono varate misure per lo smart working (anche nelle P.A.), il cambiamento è subordinato alla loro reale diffusione, sono strumenti che vanno incentivati. A Milano questa è la settimana del lavoro agile e i benefici come si vede da questa grafica sono molteplici:

Una ricerca Eurofound ILO relativa all’utilizzo di lavoro a distanza da parte di dipendenti, evidenzia che in Italia questa modalità di lavoro interessa solo il 7% dei dipendenti; percentuali ben al di sotto della media UE, che è pari al 17% e agli ultimi posti in Europa. La maggior parte dei manager e imprenditori italiani (77%) intervistati nell’ambito della ricerca REGUS sostiene che lo smart working può essere una soluzione utile di conciliazione, proprio per evitare che il numero di madri che abbandonano il lavoro aumenti. “Il 20% delle donne lavoratrici due anni dopo la nascita del primo figlio non lavora più. Per chi continua a lavorare c’è una perdita reddituale del 15 per cento circa” ha sottolineato Tito Boeri. Forse i numeri e le perdite sono anche superiori, soprattutto se guardiamo chi è libera professionista, è precaria o svolge un lavoro che implica orari lunghissimi.

Dal report di Save the children ricaviamo alcuni suggerimenti, che rilevano soprattutto la necessità di un piano pluriennale di ampio respiro:

Direi che c’è del buon materiale per lavorare seriamente.

Prima di varare qualsiasi provvedimento o introdurre misure, ascoltate le donne reali, le storie di donne come Laura.

Da noi, da loro si deve, dobbiamo partire.

2 commenti

nessuno vuole punire le donne senza figli ma si pensa erroneamente che abbiano meno bisogno di soldi

Pingback: Passata la festa… continuano a farcela | Nuvolette di pensieri