Ci sono delle dirette responsabilità dei media nel supportare il cambiamento e rimuovere le radici della cultura della violenza e dello stupro.

Da attivista per i diritti delle donne e da blogger senza tesserino né da pubblicista né da giornalista spesso e volentieri ricevo richiami, perché non avrei i “titoli” per pubblicare articoli e riflessioni, non sarei abbastanza autorevole per farlo. Mi ci vorrebbe la patente, guarda un po’ come gira il mondo, le parole delle donne non hanno tutte lo stesso diritto di cittadinanza e di esistenza.

Eppure lo faccio da tempo, ben prima che aprissi il mio blog. Vengo da quella sterminata schiera di “senza tesserino” che si sono per anni intestarditi tra una redazione e l’altra, con o senza contratto, molto spesso non remunerati. Oggi scrivo in modo indipendente, perché stare zitta non so stare.

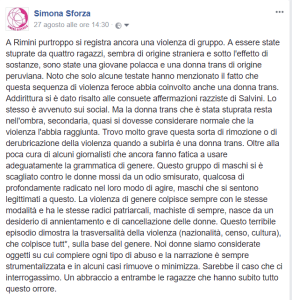

Ultimamente mi è capitato di essere invitata a cancellare quanto avevo scritto in merito a come alcuni giornalisti non riuscivano a rispettare il genere grammaticale corretto a proposito della donna trans stuprata a Rimini. Facevo semplicemente notare quanto fosse diversa la narrazione, quanta poca cura ed empatia c’era in alcuni articoli:

A Canosa, durante un convegno formativo proprio su questi aspetti, ho avvertito una certa ostilità, di una parte dei giornalisti presenti, al mio invito a cambiare “stile giornalistico”.

Ergo, abbiamo un problema.

Quindi mi accingo a dire la mia sulle note ed evidenti difficoltà che una parte del giornalismo (online, su carta e televisivo) italico ha nel narrare la violenza.

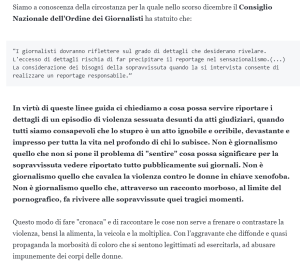

L’Ordine dei Giornalisti non è restato indifferente in questi anni, ha cercato di diffondere una sensibilità diversa tra i propri iscritti, a partire dalla Carta di Treviso all’adozione del documento della Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ) a proposito di violenza sulle donne.

Per non parlare poi di tutte le occasioni di formazione sparse sul territorio italiano organizzate dagli ordini locali.

Non siamo di fronte a un immobilismo, quanto piuttosto da una resistenza da parte di una quota della categoria e di un modo di fare “cronaca” subordinato alle logiche di vendite e di click.

Ci sono giornalisti attenti, che sanno misurare le parole, che conoscono l’impatto che può avere un pezzo sulle sopravvissute o sui familiari e i figli di una vittima di femminicidio. Tutto parte dal rispetto nei confronti di chi ha subito la violenza sulla propria pelle. Se davvero si seguisse il documento siglato dall’Ordine, al primo posto dovrebbe esserci la salvaguardia delle donne.

L’auspicio dell’Ordine è chiaro, richiama:

“all’uso di un linguaggio corretto, cioè rispettoso della persona, scevro da pregiudizi e stereotipi, ad una informazione precisa e dettagliata nella misura in cui i particolari di un accadimento siano utili alla comprensione della vicenda, delle situazioni, della loro dimensione sociale.”

Questo si traduce in un racconto che non deve avere tracce di un morboso e malsano voyeurismo.

Lo abbiamo scritto anche in questa lettera aperta, a ridosso delle pubblicazioni dei contenuti delle ordinanze cautelari degli stupratori di Rimini, senza considerare le donne che hanno subito le violenze.

Ci sono delle dirette responsabilità dei media nel supportare il cambiamento e rimuovere le radici della cultura della violenza e dello stupro.

Si deve iniziare da come si descrivono i soggetti coinvolti, “Le persone colpite da questo genere di trauma non necessariamente desiderano essere definite “vittime”, a meno che non utilizzino esse stesse questa parola.” e coloro che agiscono violenza non sono mostri o bestie, ma uomini normali, imbevuti però di una cultura che li assolve dalla violenza, abituati a compierla per sostenere un’idea di una virilità malata e distorta.

Occorre rimuovere parole come raptus, follia, accecato dalla gelosia, disperato, depresso, e non indulgere nella descrizione di particolari fisici come se l’aspetto fisico possa proteggere o istigare alla violenza. Spesso si tratta di dettagli che servono solo ad attirare lettori speculando sulle donne, scavando nelle loro vite. Così si deformano i fatti e non si aiuta i lettori a leggere la realtà dei fatti. In alcuni casi alcune rappresentazioni arrivano a giustificare i gesti violenti o a normalizzare la violenza.

La separazione tra “sante e puttane” è tuttora intatta, la tendenza a insinuare che la donna che subisce violenza “se la sia cercata” è ancora molto diffusa. Si chiama slut shaming, ovvero la colpevolizzazione costante delle donne.

Occorre ribadire che non si può includere nella narrazione la parola “amore” in concomitanza con un femminicidio o un atto di violenza contro una donna. L’amore, la disoccupazione, la depressione, l’alcol o la droga, i problemi economici, non fare i mestieri di casa (o accusare la moglie di spendere troppo) non possono legittimare questi gesti. La violenza non può mai avere alibi e scusanti che ne riducano la gravità.

Dipingere le donne come oggetti, roba vecchia da buttare via a Capodanno, non riuscire a distinguere tra fare sesso e stuprare una minorenne, sono tutti esempi di pessimo giornalismo.

L’obiettivo deve essere informare, non generare click baiting con titoli e contenuti.

Occorre sottolineare che la violenza non è ineluttabile, inarrestabile, perciò i media devono fornire un’adeguata informazione alle donne che vogliono intraprendere un percorso di fuoriuscita. Offriamo le testimonianze dirette di quante sono riuscite a “farcela”.

Ricostruiamo le storie di violenza, raccontiamo il percorso che ha portato a un certo esito. Inoltre,

“L’uso di statistiche e informazioni sull’ambito sociale permette di collocare la violenza nel proprio contesto, nell’ambito di una comunità o di un conflitto. I lettori e il pubblico devono ricevere un’informazione su larga scala. L’opinione di esperti, come quelli dei DART (Centri post-traumatici), permette di rendere più comprensibile al pubblico l’argomento, fornendo informazioni precise e utili. Ciò contribuirà ad allontanare l’idea che la violenza contro le donne sia una tragedia inesplicabile e irrisolvibile.”

Questo contribuisce a migliorare la comprensione dei fruitori della notizia, a sfatare miti e stereotipi attorno alla violenza. Diffondiamo maggiormente consapevolezza sui diritti delle donne e non stanchiamoci mai di ripetere che le donne vanno rispettate.

Questo rispetto deve essere agito anche in fase di intervista, garantendo riservatezza, tenendo presenti i bisogni della sopravvissuta, evitando che sia esposta ad ulteriori abusi. Non si deve forzare la donna a raccontare se non lo desidera e occorre chiedere la sua autorizzazione per la divulgazione di dettagli e informazioni.

Bene ha fatto l’Odg a intervenire su alcuni titoli che fomentavano odio e xenofobia, distorcendo i fatti e quindi disinformando.

Ora andrebbero stigmatizzati anche i pezzi in cui non vengono tutelate e rispettate le donne, o vengono adoperate in chiave di istigazione all’odio razziale.

Ancora, è necessario che i media lavorino a diffondere la cultura della parità e dell’eguaglianza uomo-donna, contribuendo a scardinare discriminazioni fondate sul genere. La violenza poggia proprio su uno sbilanciamento di status di genere nella società, uno squilibrio e una ancora purtroppo parziale parità. Ecco perché è importante ridurre il gender gap.

Carrie Yodanis, in Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear: A Cross-National Test of the Feminist Theory of Violence Against Women, 2004, rileva una correlazione tra debolezza dello status delle donne e la probabilità di incorrere in episodi di violenza.

Lo studio ha coinvolto anche l’Italia e noi italiane siamo tra coloro che maggiormente avvertono l’insicurezza, che le porta ad autolimitarsi, a non uscire al buio, pensiamo per esempio ai “consigli sull’abbigliamento anti-stupro”.

Tutta questa paura è indotta anche da un certo modo di riportare le notizie di violenza sui media, una sorta di battage affinché le donne si sentano più insicure e si affidino alla protezione maschile, nel tentativo di evitare che la violenza le colpisca. Un circolo vizioso.

Per non parlare poi della strumentalizzazione in salsa razzista, o dell’iniziativa dell’assessora leghista che vuole dotare le donne di spray al peperoncino, “perché gli stranieri che arrivano in Italia e hanno una cultura profondamente diversa dalla nostra capiscano che per instaurare una civile convivenza devono adeguarsi alle nostre regole di comportamento”.

Come se gli italiani non fossero altrettanto portatori di quella cultura patriarcale del dominio e del controllo che legittima la violenza.

Quanto il nostro contesto culturale in qualche modo incoraggia, alimenta e legittima la violenza sulle donne? Le parole che si adoperano e le rappresentazioni delle donne oggettivate e deumanizzate che si propongono sui media dovrebbero essere oggetto di valutazioni più accurate.

La strumentalizzazione politica della violenza sulle donne trova troppo spesso i media alleati. Ecco, iniziamo a informare in modo più accurato e meno subordinato a logiche di battaglie politiche che non hanno certo a cuore le donne, ma le usano all’occorrenza.

Pensiamo a quanto velocemente abbiamo rimosso la vicenda della bambina di 13 anni abusata per tre anni a Melito Porto Salvo, da nove italianissimi stupratori, di cui uno rampollo di mafia. Pensiamo a quanta poca solidarietà ha ricevuto, pensiamo alle parole che sono state dette sulla vicenda anche recentemente.

C’è un lavoro enorme per riportare veramente al centro dell’impegno di tutti le donne.

Nessuno può tirarsi fuori, ciascuno deve fare la propria parte.

Qui un mio auspicio.

1 commento

Pingback: Luci ed ombre della narrazione della violenza sui media | Nuvolette di pensieri