Il desiderio di felicità trova appagamento nella poesia, che è la Musica.

Se potessimo risentirle quelle note, accese, titaniche, struggenti, completamente a digiuno di tutta la forza espressiva delle avanguardie artistiche che da lì a poco avrebbero stravolto e deflagrato l’immaginario visuale e sonoro, che impressione ne avremmo, oggi? E’ il 16 Aprile 1902, respiriamo taciti, nell’aria fredda di una Vienna che accenna timidi profumi primaverili e nuove istanze.  Proviamo ad entrare, c’è coda all’ingresso. Siamo ancora lontani mille miglia e numerosi pixel dalla pubbicazione di una cascata di foto social che promuovono e solleticano al mondo, accalappiato in una gigantesca rete, l’apertura di una nuova esposizione, mostrando quella calca – tutti armati di telefonini alzati verso il cielo per immortalare l’hic et nunc contemporaneo – che smuoverà altri individui, per emulazione o curiosità, pronti a immergersi a loro volta e insaputa in un’esperienza che è anche, o soprattutto, condivisione. Qui, nell’edificio progettato da Joseph Olbrich, una specie di nuovo tempio dell’arte, c’è un tale coacervo di emozioni e personalità da far girare un po’ la testa. Klinger. Beethoven, questo il titolo della mostra di cui si vocifera da un pezzo e che apre oggi i battenti all’interno del Palazzo della Secessione. Il dedicatario ovviamente è lui, il compositore per antonomasia, l’emblema dell’uomo capace di riscattarsi attraverso l’arte. “L’opera d’arte è totale”, questa l’idea fissa, il pensiero dominante di un gruppo di intellettuali viennesi raccolti intorno alla rivista Ver Sacrum, alquanto insofferenti ai limiti imposti dall’ambiente accademico, ancora impermeabile ai nuovi venti.

Proviamo ad entrare, c’è coda all’ingresso. Siamo ancora lontani mille miglia e numerosi pixel dalla pubbicazione di una cascata di foto social che promuovono e solleticano al mondo, accalappiato in una gigantesca rete, l’apertura di una nuova esposizione, mostrando quella calca – tutti armati di telefonini alzati verso il cielo per immortalare l’hic et nunc contemporaneo – che smuoverà altri individui, per emulazione o curiosità, pronti a immergersi a loro volta e insaputa in un’esperienza che è anche, o soprattutto, condivisione. Qui, nell’edificio progettato da Joseph Olbrich, una specie di nuovo tempio dell’arte, c’è un tale coacervo di emozioni e personalità da far girare un po’ la testa. Klinger. Beethoven, questo il titolo della mostra di cui si vocifera da un pezzo e che apre oggi i battenti all’interno del Palazzo della Secessione. Il dedicatario ovviamente è lui, il compositore per antonomasia, l’emblema dell’uomo capace di riscattarsi attraverso l’arte. “L’opera d’arte è totale”, questa l’idea fissa, il pensiero dominante di un gruppo di intellettuali viennesi raccolti intorno alla rivista Ver Sacrum, alquanto insofferenti ai limiti imposti dall’ambiente accademico, ancora impermeabile ai nuovi venti.

I ventuno e variegati artisti teorizzano, con questa quattordicesima mostra della Secessione, l’integrazione tra pittura, arti decorative, architettura e musica, aderendo alle istanze e alla sensibilità del pulsante simbolismo che si sta spandendo un po’ ovunque. Oltrepassato l’ingresso principale, abbacinati dalla strana cupola che è tutta una trama avviluppata di foglie d’alloro in metallo dorato, spinti dalla forza propulsiva e dal nitore della scritta Al tempo la sua arte, all’arte la sua libertà, insieme al motto della Secessione che compare a chiare lettere sul lato sinistro dell’edificio, Ver Sacrum, non ci resta che provare uno stupore pieno. C’è semplicità dei volumi in alzato, ma colpisce il pieno di elementi decorativi a motivi vegetali incisi nell’intonaco. La linea, quel grafismo del nuovo stile misto all’oro, ci parla di un sapore internazionale, di una koinè comune che punta al nuovo, rifacendosi a un irragiungibile antico che compenetrava tutte le arti insieme. La sala centrale, lo “spazio sacro” a tre navate, è stata progettata da Josef Hoffmann, direttore artistico nonché curatore dell’allestimento espositivo in un ambiente che appare volutamente neutrale, rifinito in cemento grezzo all’interno, con l’impressione straniante che i lavori forse non siano terminati. Proprio lì, nel centro, è collocato il monumento in marmo e bronzo di Max Klinger, non a caso intitolando Beethoven il “genio del nuovo spirito”.

Probabilmente la scultura, nei suoi contrasti di chiaro e scuro, vuole riecheggiare la magnificenza della statua crisoelefantina di Zeus che Fidia aveva pensato per il tempio di Olimpia. Lo sguardo di Beethoven è altrove, con il pugno destro serrato e quel panneggio all’antica che lo consacra come un vero dio greco sul trono. Ma ecco che un suono ci attrae e ci cattura. Per l’inaugurazione della mostra hanno chiamato lui, il direttore dell’opera di Vienna in persona, Gustav Mahler. Quarantadue anni, carismatico, cerebrale, la chioma fluente, il profilo aguzzo, gli occhialini e quel gesto che scava, a ogni battuta musicale, alla ricerca di un corpo sonoro che vorrebbe farti stare saldamente incollato alla tua sedia. Mahler, insomma, ti entra nel profondo. Sediamoci. E’ il quarto movimento della IX sinfonia di Beethoven, nella versione per un’orchestra di legni e ottoni a uso del caso.

Il dialogo tra musica e pittura è presto fatto. Alle pareti della sala laterale dell’edificio, come parte integrante dell’allestimento espositivo, Gustav Klimt ha dipinto da poco un fregio esemplato su modello dei tempi classici, articolato in una sequenza di diversi episodi. E’ una messa in scena pittorica dell’Ode alla Gioia, la lirica pubblicata nel 1786 sulla rivista “Thalia” da Friedrich Schiller e su cui si articola il coro conclusivo della IX sinfonia beethoveniana. Dopo il primo elemento musicale delle variazioni sulla Freudenmelodie, una specie di elogio entusiastico costituito da acclamazioni della Gioia, ecco che si passa a un secondo episodio, più lento, di esortazione all’unità tra gli uomini. Un’unità e una comunanza empatica tra simili che si dispiega soavemente tra le note, nel presagio di un essere divino al di sopra dell’immenso cielo stellato. Così, scossi e forse anche un po’ ignari di quello che ci aspetta, non ci ci resta che andare a sbirciare il fregio di Klimt che, almeno sulla carta, non è destinato a durare oltre la mostra. Sarà un caso, ma questo transeunte dell’opera d’arte che si autocelebra e si consuma, forse ci cattura, perché è metafora della vita stessa.

Non sappiamo ancora che, in là negli anni, si lotterà strenuamente per conservarla quest’opera, che attira tanta folla curiosa e non solo giovani artisti. A partire da quello squinternato e alquanto folle genio di Egon Schiele che si farà in quattro pur di non vederla andare al macero, fino a tutti i vari collezionisti privati e pubblici che si susseguono da lì in poi, pur di preservare il Fregio di Beethoven nella sua infinita fragilità, dovendo fare i conti con le screpolature dell’intonaco e l’instabilità della struttura portante. Ma noi, qui, ora lo vediamo sfavillare il fregio, attoniti. C’è davvero tutto lì dentro, in una rappresentazione stilizzata e bidimensionale che supera ogni immaginazione. E, uno dentro l’altro, come è scritto anche nel catalogo redatto proprio da Klimt, con l’intento di creare uno scarto con la tradizione e inserire la più svariata concentrazione di tecniche e materiali finalmente estranei alla consuetudini della pittura, si mescolano carboncino, grafite, gessetto nero, gessetti colorati, sanguigna, pastelli, colori alla caseina, foglia d’oro e d’argento, supporti di stucco dorato. E ancora, applicazioni, bottoni in madreperla, bottoni da uniforme in ottone, frammenti di specchio, cristallo, anelli da tenda in ottone, chiodi da tappezziere e pietre dure semipreziose. Il fregio si distende lungo tre pareti, alto circa due metri, frammentato dall’articolazione di lesene e collocato molto in alto, a sei metri d’altezza per una trentina di metri in lunghezza, sopra un supporto in graticcio di legno inchiodato, canne applicate con filo di ferro e due strati di intonaco con l’aggiunta di sabbia e cemento grigio. Come una vera cornice pompeiana, sotto il fregio, ci sono lastre realizzate in due differenti grandezze.

e-figure-femminili-nella-parete-delle-forze-ostili.jpg

L’impressione immediata è che Klimt abbia attinto a un vasto serbatoio di idee, facendo i conti con quel carattere così fortemente ornamentale, il decorativismo dell’illustrazione, l’estrema eleganza del disegno, il ricorso a rimandi allegorici e simbolici, la linea di contorno marcata e primitiva, l’incisività delle stampe giapponesi, le figure dei vasi greci e delle silhouette appiattite della pittura egizia. Ancora una volta, il nuovo ha bisogno dell’immaginario dell’antico. Ma ciò che più ci ubriaca è il dissidio interno tra l’impianto naturalistico e la tendenza all’astrazione, alternando minimalismo glaciale nei fondali a elementi decorativi geometrici e astratti, quasi cellule gonfie e intensamente colorate di vetrini osservati al microscopio. Si muove liberamente questo sciame di onde e di linee insinuate tra i gesti espressivi e realistici delle figure, avvolte nelle loro superfici dorate e senza tempo. Quale può essere per Klint la travagliata ricerca umana della felicità e della gioia? A farla da padrone, ci sono le idee di Nietzsche sulla redenzione dell’uomo attraverso le arti e le parole di Wagner del 1846. Recensendo la sinfonia beethoveniana, Wagner teorizzava l’espressione della lotta dell’anima in cerca di gioia contro quella forza ostile che s’interpone tra noi e la felicità terrena e che ci avvolge con spire concentriche con le sue ali notturne. Non è un caso che, per acuire il distacco di Beethoven dal mondo empirico, gli allestitori abbiano pensato di scegliere, quale motto vero e proprio dell’esposizione, la frase Il mio regno non è di questa terra. Scopriamo subito che sulle pareti è dipinta una narrazione, un racconto.

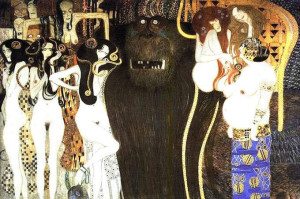

L’eroe di Klimt, il cavaliere errante che è personificazione dell’artista, vate e musico, sostiene di fronte ai nostri occhi, sulla parete di sinistra, una prova individuale e compie metaforicamente un lungo viaggio. I viaggi, si sa, possono portare anche dolore e sofferenza. Leggendo le didascalie del catalogo, Klimt ci accompagna per mano e ci riassume l’idea di fondo. Il desiderio della felicità, la struggente Sehnsucht romantica che ha stravolto le menti e ha prodotto fiumi d’inchiostro, si placherà solo nella poesia, ma a prezzo di sofferenza e fatica. Da sotto in su, vediamo partire il fregio da sinistra con una specie di ornamento continuo, una sequenza ritmica di forme flessuose con membra stilizzate e teste umane, protese verso l’infinito e che viaggiano lungo tutto il registro superiore. Questa ondata di desiderio di felicità si arresta una prima volta contro l’imponente figura di un cavaliere medievale dall’armatura dorata, con tanto di chiodi da tappezziere nell’armatura. Con grande sorpresa, il personaggio ha i tratti aspri e decisi di Gustav Mahler, lì in carne e ossa a dirigere, nella nebulosa delle sue note che riempiono le sale della mostra e ancora lì, dipinto e cristallizzato in una dimensione atemporale. Appoggiato sulla sua spada, con l’elsa decorata da frammenti di vetro colorato, gli si avvolgono intorno due creature allegoriche che rappresentano le forze interne all’individuo, la Compassione, con il capo inclinato e le mani giunte, e l’Ambizione, che con sguardo dritto negli occhi del visitatore, mostra una corona d’alloro. Alle spalle del cavaliere sono raffigurate le forze esterne, un’umanità nuda, in piedi a mani giunte o inginocchiata, supplice e sofferente nella sua magrezza spigolosa e ossuta, emersa da un fondo bianco con la sola linea scura. Ma le figure dei “desideri”, prima che possano raggiungere la personificazione della Poesia, sono costrette a superare la parete centrale, quella delle forze ostili, un pugno nello stomaco che si palesa in un istante. E, come si addice a ogni cosa che sa di nuovo o di diverso, la gente si stupisce, prende le distanze da tanto scalpore, non vuole vedere, teme quell’altro da sé che emerge a piena voce, urla allo scandalo, all’orrore. Via, andiamo via, cosa è mai questo scempio appena oltrepassata la soglia. L’effetto è davvero dissacrante. Noi, visitatori ancora ingenui, inchiodati da figure femminili luminescenti, ammaliatrici e pericolose – le tre Gorgoni, e dietro di loro la Malattia, la Follia, la Morte, la Voluttà, la Lussuria, l’Eccesso e l’Angoscia che si stagliano da un fondo scuro, a carattere fortemente ornamentale. In questa parete l’eterno femminino si condensa al suo esatto inverso, nell’immagine di donne rese fatali e malefiche nei loro sguardi, nei gesti e nella nudità sinuose o strabordanti dei loro corpi, nell’intreccio dei capelli lunghi e neri e nella combinazione predominante dei neri, dei rossi e degli oro che ci parlano, come solo la potenza simbolica del colore può fare, di una forza femminile temibile e avversa, persino devastante. Le teorie di Freud sono dietro l’angolo, anzi di casa, l’uomo si sente profondamente minacciato.

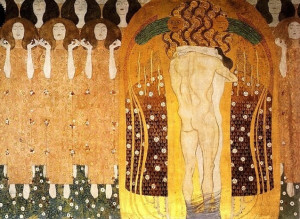

Desiderio, paure e inconscio appaiono nella loro immediatezza, pronti a scagliarsi, con tremenda forza invettiva, nelle pieghe profonde di chi le osserva. Al centro appare il gigante mitologico Tifeo, l’ultimo figlio di Gea e Tartaro contro cui perfino gli dei combattono inutilmente, raffigurato impunemente come un enorme gorilla, dagli occhi di madreperla e dall’immenso corpo di drago-serpente. La scena si stempera, a destra, nelle volute fluorescenti della sua interminabile coda che fa da sfondo alla figura lugubre e isolata dell’Angoscia che rode; in alto, ancora una volta i desideri e le aspirazioni volano via, proseguendo il loro viaggio. Klimt è particolarmente suggestionato dalla lettura wagneriana della sinfonia di Beethoven. Le sensazioni suscitate dall’ascolto musicale sono voluttà selvaggia, ebbrezza del goder doloroso, in un alternanza di piacere e angoscia che qui traspaiono tutte. In questa carrellata di forze oscure, che pare di stare sulle montagne russe, allo sguardo subdolo e inquieto delle donne si contrappongono, nella parete di destra, nuove figure femminili, caste e virtuose. Mentre ancora scorrono, lungo il registro superiore, le diafane e annacquate figure degli aneliti umani, la tensione si placa, la felicità trova compimento nella Poesia, impersonificata straordinariamente dalla Musica. E’ la suonatrice di cetra, con le sembianze di una figura dorata, arcaica e orientaleggiante, ripiegata lievemente su se stessa. Perché, ancora una volta, la Musica? Questo motivo era già stato realizzato da Klimt in due versioni, una pittorica, nel 1805, e una grafica nel 1901 stampata per la rivista della Secessione. La Musica I, un dipinto di piccolo formato a olio su tela, era uscita dal pennello dell’artista al termine di un drammatico periodo in cui aveva perso, in pochi mesi, il padre e il fratello. E’ una giovane donna, dolcissima, intenta a suonare una cetra d’oro. Alle sue spalle s’intravede un sarcofago con la caratteristica maschera di Sileno, figlio del dio Pan e simbolo della conoscenza dionisiaca, oltre alla statua della Sfinge. Entrambe le figure presiedono al segreto della vita, nella sua dimensione animale e spirituale. La Musica, considerata superiore tra tutte le altre arti fin dall’antichità, non necessita della mediazione di parole o delle immagini per trasmettere all’uomo la conoscenza. Così, in quella prima Musica, Klimt esprime la consapevolezza che l’arte, per quanto dorata e incontaminata, non possa sconfiggere il muro della morte e della caducità terrena. La bellezza e la verità dell’arte si diffondono e si perdono poeticamente nell’aria come i bellissimi soffioni di campo nel veloce propagarsi delle idee. Nella sua infinita lievità apparente, questo quadretto esprime la fragilità del mondo di natura e la tragedia del destino dell’uomo. Forse l’arte allontana l’uomo dalle miserie della quotidianità, toglie l’inutile “polvere che si deposita sull’anima nel quotidiano”, ma non coincide con la vita eterna.

Desiderio, paure e inconscio appaiono nella loro immediatezza, pronti a scagliarsi, con tremenda forza invettiva, nelle pieghe profonde di chi le osserva. Al centro appare il gigante mitologico Tifeo, l’ultimo figlio di Gea e Tartaro contro cui perfino gli dei combattono inutilmente, raffigurato impunemente come un enorme gorilla, dagli occhi di madreperla e dall’immenso corpo di drago-serpente. La scena si stempera, a destra, nelle volute fluorescenti della sua interminabile coda che fa da sfondo alla figura lugubre e isolata dell’Angoscia che rode; in alto, ancora una volta i desideri e le aspirazioni volano via, proseguendo il loro viaggio. Klimt è particolarmente suggestionato dalla lettura wagneriana della sinfonia di Beethoven. Le sensazioni suscitate dall’ascolto musicale sono voluttà selvaggia, ebbrezza del goder doloroso, in un alternanza di piacere e angoscia che qui traspaiono tutte. In questa carrellata di forze oscure, che pare di stare sulle montagne russe, allo sguardo subdolo e inquieto delle donne si contrappongono, nella parete di destra, nuove figure femminili, caste e virtuose. Mentre ancora scorrono, lungo il registro superiore, le diafane e annacquate figure degli aneliti umani, la tensione si placa, la felicità trova compimento nella Poesia, impersonificata straordinariamente dalla Musica. E’ la suonatrice di cetra, con le sembianze di una figura dorata, arcaica e orientaleggiante, ripiegata lievemente su se stessa. Perché, ancora una volta, la Musica? Questo motivo era già stato realizzato da Klimt in due versioni, una pittorica, nel 1805, e una grafica nel 1901 stampata per la rivista della Secessione. La Musica I, un dipinto di piccolo formato a olio su tela, era uscita dal pennello dell’artista al termine di un drammatico periodo in cui aveva perso, in pochi mesi, il padre e il fratello. E’ una giovane donna, dolcissima, intenta a suonare una cetra d’oro. Alle sue spalle s’intravede un sarcofago con la caratteristica maschera di Sileno, figlio del dio Pan e simbolo della conoscenza dionisiaca, oltre alla statua della Sfinge. Entrambe le figure presiedono al segreto della vita, nella sua dimensione animale e spirituale. La Musica, considerata superiore tra tutte le altre arti fin dall’antichità, non necessita della mediazione di parole o delle immagini per trasmettere all’uomo la conoscenza. Così, in quella prima Musica, Klimt esprime la consapevolezza che l’arte, per quanto dorata e incontaminata, non possa sconfiggere il muro della morte e della caducità terrena. La bellezza e la verità dell’arte si diffondono e si perdono poeticamente nell’aria come i bellissimi soffioni di campo nel veloce propagarsi delle idee. Nella sua infinita lievità apparente, questo quadretto esprime la fragilità del mondo di natura e la tragedia del destino dell’uomo. Forse l’arte allontana l’uomo dalle miserie della quotidianità, toglie l’inutile “polvere che si deposita sull’anima nel quotidiano”, ma non coincide con la vita eterna.

Invece, nel Fregio di Beethoven, tutto cambia, improvvisamente, in una sorta di primavera sacra dal carattere illusorio. Il desiderio di felicità trova appagamento nella poesia. Entro un delicato accordo nei colori dell’oro, del bianco e del marrone, il volo degli struggimenti e dei desideri degli uomini è abitato da figure femminili quasi trasparenti, con gli occhi chiusi, gli abiti leggeri, la freschezza dolce dell’estate. Il regno ideale dell’arte, la Musica, si oppone al caos. In questo Bildungromans che scorre brevemente entro le tre pareti sotto i nostri occhi, la parte conclusiva ci conduce alla felicità raggiunta nell’ultima scena, più densa di figure. Dopo aver attraversato le forze del male, compiendo un vera e propria catabasi dei giorni nostri, il cavaliere trova, nella parete opposta e in perfetta corrispondenza e specularità, la sua musa, la Musica. L’abbiamo appena ascoltata nell’altra sala da Mahler, è l’Ode alla Gioia umana, interpretata come manifestazione divina. Il catalogo della mostra cita due versi della lirica di Schiller, Gioia, meravigliosa scintilla divina e Questo bacio a tutto il mondo. Le arti conducono fino al regno dell’ideale, ove soltanto possiamo trovare pura gioia, pura felicità, puro amore. Seguendo le sensuali vestali delle arti che si dispiegano sullo sfondo di una fiamma dorata, ci dirigiamo anche noi verso un paradiso di felicità e amore assoluto, abitato dal coro degli angeli. Colpisce la ripetizione modulare dei loro visi, delle pose e degli abiti, che ci ricordano, agli inizi del Novecento, un rituale sacro di un’antichità classica o bizantina che si fa contemporanea. In ultimo, l’abbraccio dorato tra un uomo e una donna, abbandonati sotto una campana di vetro che li protegge teneramente e che narra dell’Eden, il giardino fiorito perduto quel fatidico giorno. Chi sono questi due amanti, se non proprio noi, l’umanità intera, in grado di ricongiungere, grazie all’arte e alla musica, la componente terrena e spirituale? In questa unione con l’Amore umano universale, ci è concesso di godere la più pura delle gioie. Ne usciamo scossi, senza parole, la musica ci risuona dentro.

Invece, nel Fregio di Beethoven, tutto cambia, improvvisamente, in una sorta di primavera sacra dal carattere illusorio. Il desiderio di felicità trova appagamento nella poesia. Entro un delicato accordo nei colori dell’oro, del bianco e del marrone, il volo degli struggimenti e dei desideri degli uomini è abitato da figure femminili quasi trasparenti, con gli occhi chiusi, gli abiti leggeri, la freschezza dolce dell’estate. Il regno ideale dell’arte, la Musica, si oppone al caos. In questo Bildungromans che scorre brevemente entro le tre pareti sotto i nostri occhi, la parte conclusiva ci conduce alla felicità raggiunta nell’ultima scena, più densa di figure. Dopo aver attraversato le forze del male, compiendo un vera e propria catabasi dei giorni nostri, il cavaliere trova, nella parete opposta e in perfetta corrispondenza e specularità, la sua musa, la Musica. L’abbiamo appena ascoltata nell’altra sala da Mahler, è l’Ode alla Gioia umana, interpretata come manifestazione divina. Il catalogo della mostra cita due versi della lirica di Schiller, Gioia, meravigliosa scintilla divina e Questo bacio a tutto il mondo. Le arti conducono fino al regno dell’ideale, ove soltanto possiamo trovare pura gioia, pura felicità, puro amore. Seguendo le sensuali vestali delle arti che si dispiegano sullo sfondo di una fiamma dorata, ci dirigiamo anche noi verso un paradiso di felicità e amore assoluto, abitato dal coro degli angeli. Colpisce la ripetizione modulare dei loro visi, delle pose e degli abiti, che ci ricordano, agli inizi del Novecento, un rituale sacro di un’antichità classica o bizantina che si fa contemporanea. In ultimo, l’abbraccio dorato tra un uomo e una donna, abbandonati sotto una campana di vetro che li protegge teneramente e che narra dell’Eden, il giardino fiorito perduto quel fatidico giorno. Chi sono questi due amanti, se non proprio noi, l’umanità intera, in grado di ricongiungere, grazie all’arte e alla musica, la componente terrena e spirituale? In questa unione con l’Amore umano universale, ci è concesso di godere la più pura delle gioie. Ne usciamo scossi, senza parole, la musica ci risuona dentro.