In Italia, ormai da diverso tempo, si assiste ad un calo demografico apparentemente inarrestabile, che si accompagna ad un invecchiamento della popolazione.

di Maria Rosaria Ayroldi

E’ un problema serio di cui quotidiani e riviste parlano periodicamente e spesso trattato nei servizi televisivi in modo allarmante.

C’è da dire che non riguarda solo il nostro Paese, anche in quelli come Svezia e Norvegia – che continuano ad essere indicati come modello di welfare a sostegno delle donne e della natalità – i tassi di fecondità stanno precipitando.

Il declino demografico, da noi, è cominciato già diversi anni fa; la fase di calo della natalità innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 ha ormai assunto caratteristiche strutturali. La crisi ha colpito uomini e donne a livello produttivo e riproduttivo.

A fronte di un allungamento della vita media che ha prodotto l’aumento della popolazione anziana assistiamo ad un progressivo calo delle nascite, che ha ridotto la presenza dei giovani, rendendo l’Italia il secondo Paese più vecchio al mondo.

Secondo i dati di Eurostat nel 2018 l’Italia è stato il Paese Ue con il tasso di natalità più basso (7,3 per mille) confermati dal Rapporto Istat che stima la presenza di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018.

1

L’Istat ha resi pubblici, nel novembre 2018, i contenuti nel report “Natalità e fecondità della popolazione residente” riferito all’anno 2017, nel nostro paese

prosegue la tendenza alla diminuzione della fecondità in atto dal 2010.

Si registra una media di 1,32 figli per donna con 449 mila nascite nel 2018, 120 mila in meno rispetto a 10 anni fa, 15 mila in meno rispetto al 2016, circa 9000 in meno rispetto al 2017; anche l’apporto delle cittadine straniere residenti è ormai in declino, sono passate all’ 1,98 (2,43 nel 2010).

Questo trend genererà, tra una ventina di anni, una carenza di potenziali genitori con ulteriori ricadute negative sul tasso di natalità.

Volendo andare oltre la lettura dei dati statistici e volendoci addentrare nella ricerca di alcune delle possibili cause non si può non considerare lo spiccato aumento della quota di donne che, per vari motivi, rimandano la maternità o che a lungo andare rinunciano.

Nel nostro Paese, pur essendo notevolmente variato nel tempo, il numero delle donne che rinunciano alla maternità è ora tra i più alti in Europa.

Tra le donne nate nei primi anni ’50 era di circa l’11-12%, è aumentato ancora tra le nate negli anni ’60 per poi superare il 20% tra le nate nei primi anni ’70. Tale crescita, secondo i dati preliminari Eurostat, Istat e Human Fertility Database, non sembra destinata a rallentare; tra le donne nate negli anni ‘80 si stima che un’italiana su quattro rimarrà senza figli.

Alcune donne riusciranno ad avere figli dopo i 40 o i 45 anni ma, al momento, questa probabilità, anche se in crescita, rimane molto bassa.

La dimensione e il costante procedere della denatalità, negli anni, suggeriscono che il fenomeno abbia radici socio- economiche, non disgiunte da scelte progressivamente affermatesi ed entrate prepotentemente nel dibattito pubblico: la scelta personale di alcune donne di non diventare madri.

Parliamo delle donne che in letteratura vengono chiamate childfree, donne che,

escludendo le cause di tipo biologico, economico, psicologico, decidono consapevolmente e deliberatamente che la maternità non rientra nel loro progetto di vita.

I percorsi e le motivazioni alla base della scelta delle childfree sono stati oggetto di numerosi studi.

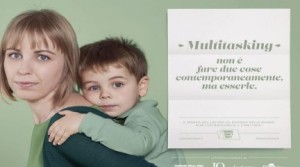

La maggior partecipazione al mercato del lavoro e l’investimento nella carriera lavorativa non sono le sole motivazioni alla base di questa decisione. In molti casi tra i fattori decisivi, per questa scelta, ricorre il desiderio di essere libere dalla responsabilità di cura – che sempre segue la nascita di un figlio – e che grava quasi totalmente sulle madri, la possibilità di una maggiore realizzazione personale, anche e non solo attraverso il lavoro, il desiderio di avere più tempo libero, una maggiore disponibilità economica – considerato il costo che comporta l’avere un figlio – lo scarso sostegno alla genitorialità nel nostro paese.

Le donne childfree credono, infatti, che i figli non siano solo un impegno di natura finanziaria, ma soprattutto incidano sul tempo e sullo stile di vita.

Se questo trend dovesse essere confermato nel tempo, nascerà la necessità di ridefinire il pensiero, ancora oggi molto diffuso, secondo cui una donna si realizza a pieno solo nel ruolo genitoriale e si dovrà legittimare socialmente la scelta di realizzazione personale che sottende tali scelte.

Una significativa restante parte di donne, non riconducibile al modello sopra descritto, ma neanche alla famiglia tradizionale, è costituita da trentenni senza figli né marito che, per motivi vari, rimangono a vivere con i propri genitori; questo è un primato che l’Italia detiene rispetto agli altri paesi europei.

Un altro aspetto, di cui non si può non tener conto, sono i cambiamenti che nel tempo hanno modificato, in alcuni casi in maniera sostanziale, la struttura della famiglia.

La formula di famiglia italiana tradizionale, secondo un’indagine voluta dall’Eurispes, ha subito infatti, molte trasformazioni, lasciando il posto ad una pluralità di altri modelli: famiglie unipersonali, coppie senza figli e famiglie monogenitoriali.

Dall’indagine emerge che i nuclei monogenitore con almeno un figlio minore nel 1983 costituivano il 5,5% del totale dei nuclei familiari; nel 2016 tale percentuale si è triplicata arrivando al 15,8%, con una quota di madri sole è pari all’86,4%.

Negli ultimi 20 anni, è anche progressivamente cambiato il loro profilo: sono donne più istruite, frequentemente nubili, più grandi di età (diminuiscono le madri con meno di 35 anni e aumentano quelle di 45-54 anni), il che fa pensare ad una maternità consapevole che, data l’età, quasi certamente resterà l’unica.

Questa la fotografia dal punto di vista socio statistico.

Le scelte di genitorialità sono scelte complesse, individuali o di coppia in cui, come si è detto, sono vari i fattori che condizionano la decisione di diventare genitore. Nei paesi come il nostro, dove le politiche a favore della famiglia sono più deboli, la decisione di avere figli è sempre più dipendente dal reddito di entrambi i partner.

Le ricerche ci indicano quali sono i principali fattori che, nel nostro Paese, influenzano la scelta di fare o non fare figli. Ne elenchiamo alcuni:

Economici e di struttura del welfare: la precarietà del lavoro, il basso livello dei salari (soprattutto delle donne)e la progressiva riduzione delle detrazioni fiscali, l’insufficienza di servizi all’infanzia e i costi troppo elevati dei nidi privati e/o delle baby-sitter; l’aumento dell’età pensionabile delle donne che ha influito negativamente sul patto generazionale attraverso il quale le donne lavoratrici, una volta in pensione, potevano occuparsi dei nipoti e consentire alle figlie/madri l’inserimento o la continuità lavorativa.

In Italia solo un bambino su quattro tra gli zero e i due anni è affidato alle cure di servizi formali di assistenza all’infanzia (l’Istat registra che dal 2012 è calato il numero dei bambini iscritti nei servizi educativi comunali e convenzionati, complice anche le difficoltà economiche delle famiglie a sostenere il peso della retta mensile😉

Mercato del lavoro: un insufficiente sostegno alla maternità e paternità che condiziona pesantemente l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, in particolare delle donne, con riflessi anche sulle possibili progressioni di carriera.

Le incertezze dei cicli economici e delle politiche di investimenti e la continua produzione di provvedimenti e leggi che modificano continuamente il quadro normativo generano insicurezza sul futuro.

Culturali: il persistere di un marcato divario di genere nella distribuzione del lavoro di cura all’interno della famiglia molto penalizzante per le donne, la discriminazione tacita o esplicita che le donne, in quanto madri (o madri in potenza) subiscono sul luogo di lavoro sotto forma di carriere più difficili ovvero mobbing vero e proprio.

Serenella Molendini Consigliera di Parità della Regione Puglia dal 2008 al 2018 e attualmente Consigliera Nazionale di Parità Supplente presso Ministero del Lavoro afferma:

“la fattispecie della discriminazione a seguito di “maternità” per le donne che desiderano lavorare è comunque la più importante e grave motivazione di: licenziamenti, trasferimenti, demansionamenti, orari ridotti o flessibili negati, riduzione di indennità, ecc.”

Tutte queste condizioni sfavorevoli inducono i giovani a rimandare l’uscita dalla famiglia d’origine, posticipando la formazione di una famiglia propria e inducono le coppie, più e meno giovani, a rimandare la decisione di avere un figlio.

A fronte di tali fattori negativi ma fortemente radicati nel nostro ci sarebbe da pensare che non ci sia soluzione.

Di fatto i dati statistici ci mostrano l’attendibilità di un paradigma presente in paesi europei a noi molto vicini come Francia e Germania: dove esiste una maggiore occupazione femminile è possibile riscontrare un più alto tasso di natalità totale.

L’Italia è al penultimo posto, nell’ Ue, per tasso di occupazione femminile, prima della Grecia e dopo la Croazia con il 49%, a fronte della media europea molto più alta, al 62,4%.

Analizzando realtà territoriali diverse, a sostegno di questa teoria, viene dimostrato ancora una volta dai dati che in Trentino Alto Adige dove l’occupazione femminile è al 61,8% e in particolare la provincia di Bolzano, dove il tasso si avvicina al 75%, si conferma nel 2018 l’area più prolifica (1,76 figlio per donna).

Viceversa la Sardegna, dove il tasso di occupazione femminile, ancorché in aumento è del 46,6%, segnala il dato più basso (1,06 figlio per donna).

Questa correlazione suggerisce che per sostenere le nascite si debba favorire e sostenere l’occupazione femminile ma non basta. E’ necessario accompagnare questi processi con politiche sociali e del lavoro più generose e strumenti di conciliazione più favorevoli tra lavoro e famiglia.

Le politiche finalizzate ad aumentare l’offerta di lavoro per le donne possono risultare efficaci solamente se, contengono misure utili a garantirne la continuità, altrimenti le stesse sono destinate a rimanere – nel medio e lungo termine – prive di risultati concreti, e i relativi incentivi diventare un inutile spreco di risorse pubbliche.

Annualmente l’Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica i risultati del monitoraggio nazionale delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Un’analisi che conferma la stretta correlazione tra maternità e rischio di disoccupazione.

4

Dall’ultimo report, reso pubblico a fine 2018 emerge che, in continuità con gli anni precedenti, nel 2017 le dimissioni e le risoluzioni consensuali hanno riguardato soprattutto le lavoratrici madri con una particolare concentrazione dei provvedimenti per le fasce di età tra i 29 e i 44 anni.

L’Italia è il Paese che ha adottato per anni la prassi della lettera di dimissioni in bianco in caso di gravidanza, per permettere alle aziende di liberarsi di chi “osa rimanere incinta” e che di fatto costringe ancora oggi migliaia di mamme a mollare perché spesso è troppo difficile, per le donne, conciliare la vita lavorativa con la scelta/obblighi di una famiglia.

Nel lungo termine, per sostenere il desiderio di fertilità di uomini e donne, l’Italia ha bisogno di una strategia complessiva che sostenga stabilmente genitorialità e occupazione femminile, aumentando i servizi per l’infanzia, introducendo misure che rendano più agevole la combinazione di maternità e lavoro e che favoriscano condivisione e riequilibrio dei compiti di cura.

Un esempio virtuoso di politiche che vanno nella direzione di effetti positivi sia sulla domanda che sull’offerta potrebbe essere l’investimento su Asili nido pubblici.

Di fatto sui servizi per la primissima infanzia l’Italia è ancora lontana dall’obiettivo del 33%, peraltro modesto, fissato dall’Europa all’interno della Strategia Europa 2020, utile a sostenere-garantire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e promuovere la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.

Una insufficienza che è ancora più significativa se analizzata al di la del dato statistico e valutata secondo l’effettiva disparità territoriale nei livelli di copertura. La media nazionale, di poco superiore al 22%, nasconde enormi differenze territoriali: dal quasi 40% della Valle d’Aosta e 26% circa dell’Emilia-Romagna, si sprofonda al 6% della Campania e Calabria.

Passi avanti ne sono stati fatti ma molto resta ancora da fare per potenziare una rete di servizi essenziale, non di rado decisivi nella propensione ad avere un figlio.

Un altro aspetto è l’accessibilità economica del servizio. A differenza delle scuole per l’infanzia, i nidi sono servizi a domanda, per i quali è richiesta la compartecipazione ai costi da parte dell’utente. Può accadere però che le famiglie di ceto medio in cui lavorano entrambi i genitori, non rientrino tra coloro che hanno una retta scontata e non sempre possono permettersi le rette dei nidi privati.

La scarsità dell’offerta, le differenze locali e i costi non sempre sopportabili contribuiscono a rafforzare le disuguaglianze sul territorio nazionale – fra Nord e Sud

-

e rende difficile ai genitori, in particolare alle madri, conciliare la ricerca e il mantenimento di una occupazione in presenza di un bambino molto piccolo, con effetti negativi sia sulle decisioni di fecondità sia sulla permanenza delle donne nel mercato del lavoro e sul loro reddito a medio e lungo termine.

Grazie ai finanziamenti del Sistema integrato istruzione 0-6 anni, già dallo scorso anno, in molti Comuni è stato possibile adottare una politica di taglio delle rette e, lo stesso Sistema integrato prevede, nel lungo periodo, l’abbassamento dei costi a carico delle famiglie e la maggior diffusione di nidi pubblici e privati sul territorio, con la presenza di nidi in almeno il 75% dei Comuni.

Più di recente, la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, si è impegnata perché fossero inserite nel collegato della manovra di bilancio 2020 alcune misure: sostegno ai territori per aumentare il numero degli asili nido, aiuti economici alle famiglie.

Queste le intenzioni. Di fatto, sembrerebbe che con la legge di Bilancio per il 2020 agli interventi in favore delle famiglie verranno destinati solo 600 mila euro.

L’assegno unico a carico delle famiglie non verrà inserito in questa legge di

Bilancio perché valutato, secondo quanto dichiarato in aula dal vice Ministro all’Economia Antonio Misiani, “un tema di grande complessità”.

Considerare la spesa sociale, come ad esempio quella per gli asili nido, come spesa corrente piuttosto che come investimento strutturale, come avviene per i ponti e le gallerie, significa farlo rientrare nel calcolo del deficit, come fosse l’acquisto di un bene di consumo.

Di conseguenza i provvedimenti, a favore delle donne e delle famiglie sono sempre “sperimentali”, rimodulabili ed eliminabili a ogni nuova legge di Bilancio, laddove manchino le coperture finanziarie.

Prova ne è che il bonus baby-sitter, attivo fino al 2018, che permetteva alle madri che rinunciavano alla maternità facoltativa, di ottenere fino a 600 euro mensili per sostenere i servizi di babysitting è stato abrogato.

Bisognerebbe, per onestà intellettuale, riconoscere e ammettere che i figli sono un impegno. Lo sono in termini economici ma lo sono anche in termini di impegno fisico, emotivo, affettivo, temporale. Scegliere di fare un figlio, crescerlo, educarlo, farlo studiare, garantirgli uno stile di vita dignitoso almeno fino alla maggiore età, non può dipendere da provvedimenti e manovre di corto respiro o che rivedono continuamente le misure in termini di quantità e continuità.

Dunque la direzione potrebbe essere, per cominciare, quella di ampliare l’esistente prolungando gli orari degli asili nido (con aperture anche notturne) e della scuola dell’infanzia ed elementare, istituire attività pomeridiane extrascolastiche, fornire servizi di accompagnamento/integrazione del sistema scolastico con il settore sportivo per i bambini e i ragazzi più grandi. Queste misure agirebbero sia sull’offerta, agevolando l’occupazione femminile che sulla domanda attraverso l’assunzione di nuovo personale.

Dall’altra parte incentivare le aziende a favorire, ad esempio, lo smart working e il part time (volontario) e lavoro flessibile per le donne.

Ma bisogna pensare anche ad incrementare l’offerta di strutture e servizi e di tutte le altre iniziative di tipo collettivo che possano affiancare e sostenere il lavoro di cura – non retribuito – che viene svolto dalle donne. Un lavoro che non può essere del tutto eliminato, ma certamente non deve essere una condanna e/o rappresentare l’unica risorsa per bambini, anziani e persone non autosufficienti.

Rimettere la famiglia e i figli, le donne e i giovani, al centro del progetto di crescita di un Paese necessita di una inversione di tendenza politica e culturale.

Quindi ben vengano i bonus e i sostegni economici ma occorre anche una seria programmazione di investimenti in infrastrutture sociali, in una logica di politiche di sviluppo del sostegno alle donne e alla famiglia.

Non vogliamo dire che i vincoli di bilancio siano irrilevanti, ma ripensare la spesa sociale in termini di investimento sul futuro è essenziale e richiede scelte coraggiose, non solo da parte delle istituzioni ma anche da parte nostra.

Mi chiamo Maria Rosaria Ayroldi, all’anagrafe. Di fatto, dalla nascita mi hanno sempre chiamata Marisa. Sono nata a Molfetta (Ba) il 8/11/1955 e vivo e lavoro a Roma dal 1987. Laureata in Sociologia. Specializzata in “Editoria, giornalismo e Comunicazione” e in “Cittadinanza attiva, diritti, partecipazione femminile. Ho cominciato a lavorare nel settore della Prevenzione alla salute nel 1980 e sono stata funzionario in una Asl di Roma fino al 31 Luglio 2019, dove ho coordinato un settore della Prevenzione e Educazione alla salute. Negli ultimi due anni ho fatto parte del CUG Aziendale. Dal 1 agosto 2019 sono in pensione. Sono stata, per alcuni anni docente di Sociologia generale presso l’Università degli Studi di Tor Vergata.

Mi chiamo Maria Rosaria Ayroldi, all’anagrafe. Di fatto, dalla nascita mi hanno sempre chiamata Marisa. Sono nata a Molfetta (Ba) il 8/11/1955 e vivo e lavoro a Roma dal 1987. Laureata in Sociologia. Specializzata in “Editoria, giornalismo e Comunicazione” e in “Cittadinanza attiva, diritti, partecipazione femminile. Ho cominciato a lavorare nel settore della Prevenzione alla salute nel 1980 e sono stata funzionario in una Asl di Roma fino al 31 Luglio 2019, dove ho coordinato un settore della Prevenzione e Educazione alla salute. Negli ultimi due anni ho fatto parte del CUG Aziendale. Dal 1 agosto 2019 sono in pensione. Sono stata, per alcuni anni docente di Sociologia generale presso l’Università degli Studi di Tor Vergata.

Sono stata Consigliera delegata per i rapporti con i Media di A.N.D.E. Roma – acronimo che sta per Associazione Nazionale Donne Elettrici. Una delle più antiche, nata nel 1946. Da alcuni anni mi occupo di tematiche di genere e pari opportunità e sono autrice di articoli e pubblicazioni sulla parità di genere, rischio lavoro correlato, salute e qualità della vita.

7