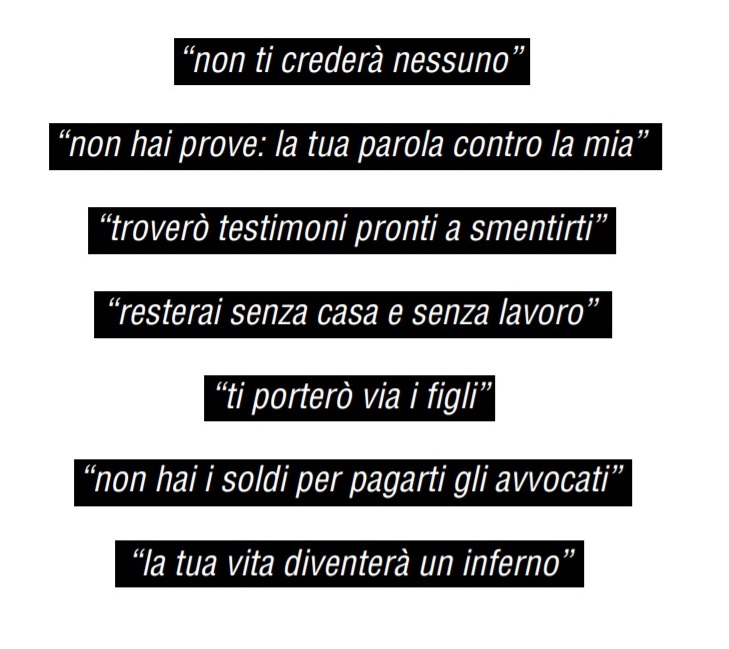

Quanto costa denunciare? Quanto irto di ostacoli diventa poi quel percorso? Perché, ancora oggi, permane un carico pesante da sopportare per le donne sopravvissute alla violenza o che stanno cercando protezione per sé e i propri figli e un aiuto per uscirne? Da cosa è composto quel cumulo di rivittimizzazione?

La parola e i racconti delle violenze vengono sempre messi in discussione. In quanto donne è come se dovessero sempre dimostrare infinite volte l’attendibilità, la coerenza di ciò che denunciano. Su questo si sofferma la guida a cura di CADMI, La doppia violenza – Violenza sulle donne, istituzioni e vittimizzazione secondaria.

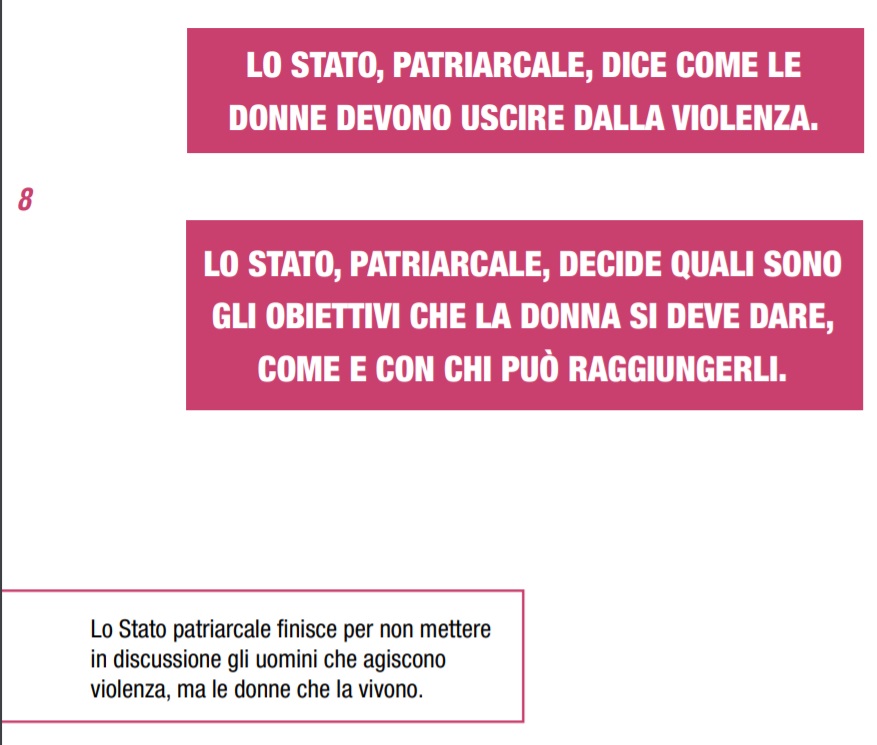

“Abbiamo ascoltato decine di migliaia di donne e ne abbiamo affiancate molte nel loro percorso di uscita dalla violenza. Abbiamo verificato che nei percorsi legali, sanitari, dei servizi sociali – in una parola istituzionali, cioè quelli in cui sono coinvolti organi della pubblica amministrazione – accade spesso che siano non riconosciuti o negati i presupposti della violenza, che si metta in discussione la parola della donna, che le sue scelte di vita siano giudicate: tutte azioni che hanno come risultato quello di trasmettere al maltrattante un senso di impunità, colpevolizzando la donna per la violenza subita. Spesso vengono formulati giudizi affrettati su comportamenti passati e, con altrettanta facilità, si indica alla donna come dovrà comportarsi in futuro, assumendo provvedimenti che le impongono scelte fatte da altri. Si sviluppano così meccanismi di controllo e prescrizioni che rendono la donna un soggetto da tutelare, tentando di impedirle scelte autonome e libere, condizionando la vita e il futuro della donna.”

Questo accade quando giudici, forze dell’ordine, avvocati, psicologi, medici, assistenti sociali non sono sufficientemente formati per affrontare questo tipo di casi, non conoscono o non riconoscono come valida la teoria del ciclo della violenza, sono intrisi di stereotipi sulle relazioni di coppia, sul matrimonio. Il rischio è confondere conflitto con violenza, mettere sullo stesso piano chi subisce violenza e il maltrattante, con evidenti ripercussioni anche sulle capacità genitoriali.

“La mancanza di conoscenza degli effetti della violenza di genere sulle donne e della violenza assistita sui minori porta le donne che denunciano nella situazione paradossale di vedersi esaminate in quanto madri non adeguate proprio per aver subito la situazione da cui stanno tentando di uscire.”

La vita della donna viene setacciata in ogni angolo, si passa ad analizzare ogni episodio, scelta, relazione, comportamento. Sotto il microscopio finisce la donna, educatori, assistenti sociali entrano nelle pieghe della sua storia personale, alla ricerca di elementi che possano inficiare le sue capacità (“se è stata maltrattata da bambina, ha avuto problemi con i genitori, con il cibo, con le droghe, con l’alcol”, eventuali interruzioni di gravidanza, stili di vita, amicizie, ecc), e in questa disamina i giudici spesso di avvalgono di consulenze tecnico-psicologiche (CTU) che non sono sempre neutre, ma anzi rischiano di portare alla perdita della responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli.

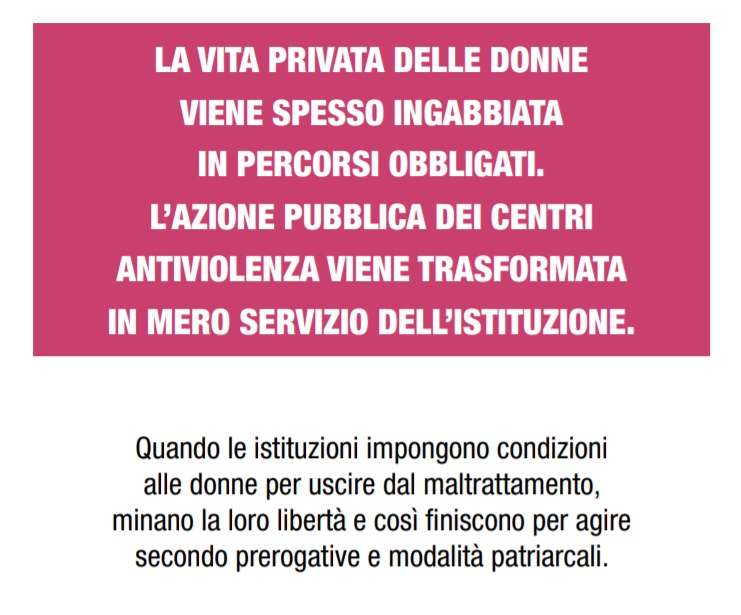

In questo cammino spesso si pretende che la donna reagisca e abbia comportamenti preordinati, ci si attende che sia passiva, sottomessa, remissiva. Si tende a incasellare, a far rientrare tutto in rigidi protocolli, esami, analisi, percorsi. Spesso la donna non è al centro degli obiettivi, ma entra nel tritacarne di un sistema che schiaccia e non permette la fuoriuscita dalla violenza, la riappropriazione della propria identità, dignità, indipendenza, non consente la ricostruzione di un percorso libero dall’esperienza di violenza.

Negli anni i percorsi per dare sostegno alle donne maltrattate si sono diversificati e moltiplicati non sempre nella giusta direzione e con il corretto approccio. I Centri antiviolenza sono nati da pratiche femministe, non come semplici erogatori di servizi e prestazioni, ma come luoghi politici per l’empowerment delle donne. I Centri devono credere nella libertà delle donne e nella libertà dei loro percorsi di vita, rispettandone tempi, modi, scelte, accompagnandole lungo una strada di consapevolezza di sé e del proprio valore. Purtroppo negli anni, sotto il ricatto dei finanziamenti, erogati solo ai soggetti disposti ad adeguarsi agli standard e alle prassi istituzionali (per esempio il sistema di tracciamento ORA con raccolta di dati sensibili delle donne che si rivolgono ai CAV), si è snaturato il ruolo e la filosofia che orientava i CAV in origine. Infatti lo si è visto quando si è trattato di rinnovare le convenzioni per la gestione di CAV storici del territorio lombardo. Il rischio è che si perda di vista l’obiettivo originario e si smarrisca la storia e l’esperienza di tanti centri antiviolenza, in una rincorsa a risorse economiche, a bandi e regole per poter continuare a operare. Per fortuna, c’è chi ancora resiste e si mantiene fedele alla sua storia e alle ragioni per cui ha iniziato a creare questi spazi di rinascita e di libertà.

“La violenza istituzionale asseconda certe forme di dominio e le legittima a danno delle donne e di quei soggetti che tentano di mettere al centro la donna, i suoi desideri e i suoi obiettivi di vita.

Se la violenza ha una forma possibile di normalizzazione, questa sta proprio nel fatto di volerla combattere attraverso la negazione dei suoi stessi presupposti.”

C’è da lottare, 365 giorni l’anno, per costruire percorsi di autonomia e di fuoriuscita da relazioni violente, riconoscendo la complessità delle varie forme di violenza, le dinamiche e le caratteristiche di comportamenti maschili ancora troppo spesso considerati “normali” segni d’amore, consueti elementi di un rapporto di coppia. Per questo è tanto importante scardinare questi pilastri della cultura patriarcale, diffondendo consapevolezza tra le nuove generazioni, cercando di contrastare il più possibile quella narrazione tossica, dell’imprudenza delle donne, che “se la sono cercata”, che hanno sbagliato a riporre fiducia in certi uomini, che non hanno saputo rivestire il proprio ruolo atavico di moglie sottomessa e ubbidiente, provocatrici e causa originaria della violenza subita, corresponsabili dell’uomo che agisce violenza. Ne abbiamo ancora di strada da fare.

Dobbiamo intervenire in tempo prima che la violenza maschile arrivi a strappare la vita. Quest’anno, in un 2020 di pandemia, Eures rivela che nei primi 10 mesi, 91 donne sono state vittime di femminicidio, una ogni tre giorni, avvenuti nell’89% in ambito familiare, un caso su due con precedenti maltrattamenti, denunciati solo nel 4,4% dei casi. Ma non diventino alibi, tra tanti, il lockdown, le situazioni di convivenza forzata, perché essere uomini violenti e assassini è una scelta, una precisa scelta di distruzione di un’altra vita. Per questo prima si interviene tempestivamente sulla cultura che è alla base di queste scelte, prima ci incammineremo sulla strada di una liberazione dalla violenza maschile.

Fonte grafici: Cadmi