Il 25 novembre e per tutto il mese di novembre si riaccendono i riflettori sulla violenza di genere. Poi al giro di mese si torna nelle catacombe.

Allo stesso tempo c’è chi se ne occupa tutto l’anno, ma è un impegno invisibile, silenzioso. Ci vuole un piano di azione organico, ma sappiamo quanto sia complesso fare lavorare sinergicamente tutti gli operatori, i livelli di intervento (dalla gestione delle emergenze a quello culturale, più a lungo termine) sul lungo periodo, in maniera capillare sul territorio nazionale.

In un articolo recente si parlava della legislazione spagnola come un esempio virtuoso di protezione integrale contro la violenza di genere. A questo punto mi sorge una domanda: perché le donne spagnole hanno manifestato a Madrid lo scorso 7 novembre? Semplicemente perché hanno guardato in faccia la loro situazione, hanno rifiutato di assuefarsi alle morti delle loro sorelle, a una situazione molto simile a quella italiana, hanno compreso l’importanza di riappropriarsi degli spazi pubblici e di riprendersi la parola in piazza, rivendicando che la violenza di genere diventi una questione politica, di Stato, facendola così uscire dalla dimensione privata.

Da noi, dopo una breve stagione in cui sembrava insorgere una lotta collettiva e sembrava levarsi la necessità di non poter risolvere le cose rimanendo nella sfera personale o poco più in là, ci siamo nuovamente rituffate propriò lì. Come descrivere la percezione che si ha osservando il nostro paese? Una miriade di micro-commemorazioni della nostra condizione permanente di soggetti “destinati” alla violenza, perché a volte la sensazione è proprio questa.

Ma la violenza non può e non deve essere vissuta come un destino ineluttabile, definito dall’appartenenza al nostro genere. Certamente in queste occasioni c’è spazio anche per le riflessioni, ma spesso sono partecipate e indirizzate a chi già ha una buona sensibilità e conoscenza del tema. Per non parlare poi dell’ambiguità di alcuni contesti, che vogliono rieducarci sul rapporto uomo-donna.

Pochi i casi di lavoro diffuso, quello vero, che cerca di incontrare le persone, soprattutto le giovani generazioni per comprendere la mole di lavoro che c’è da fare, per fornirgli gli strumenti culturali necessari per una lettura diversa del mondo e dei bombardamenti comunicativi a cui siamo soggetti. Questo lavoro è prezioso e spesso poco valorizzato. Non piace? Piace avere sempre sotto controllo pubblico e situazione? Piace avere di fronte sempre lo stesso pubblico iperselezionato e addomesticato? Allora le situazioni “aperte” non fanno per voi. Ecco perché si pensa che sia più che sufficiente l’enorme mole di convegni e iniziative sul tema della violenza. La realtà là fuori però è ben diversa di una trattazione cattedratica, inamidata.

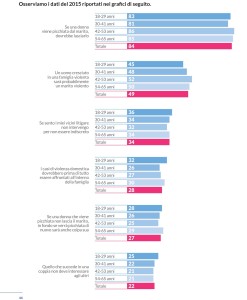

Nell’indagine condotta da Ipsos Italia qui https://www.weworld.it/weworld-presenta-la-nuova-indagine-rosa-shocking-2/ e qui http://www.ladynomics.it/home/la-prevenzione-contro-la-violenza-sha-da-fare-prima-puntata, “colpisce l’aumento nelle risposte dei giovani dal 19% al 22%, di chi dichiara che quello che accade in una coppia non deve interessare gli altri. Il 32% dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni afferma con enfasi che gli episodi di violenza vanno affrontati all’interno della mura domestiche, poiché quanto accade nella coppia non deve essere di alcun interesse per gli altri. Non solo, l’aspetto istintivo legato alla violenza e il raptus momentaneo è per il 25% (1 su 4!) di questa fascia d’età giustificato e legittimato dal “troppo amore” oppure da una motivazione legata al preconcetto che le donne siano abili ad esasperare gli uomini e che gli abiti succinti siano troppo provocanti, attribuendo, quindi, alle donne la responsabilità di far scaturire la violenza.” Il campione analizzato è stato composto da 1.000 italiani, dai 18 ai 65 anni a cui è stato somministrato un questionario online.

I risultati sono evidenziati in alcuni grafici che parlano da sé:

Ecco perché si auspica che vengano incrementati gli investimenti per un contrasto a monte, una prevenzione della violenza, lavorando soprattutto sulle generazioni più giovani.

Il binomio violenza-amore, emblema di un amore romantico puro, è talmente forte da oltrepassare le barriere generazionali e avviluppare tutti e tutte, con un forte ritorno alla dimensione domestica, baluardo delle cose più sacre e inviolabili, di cui però non fa parte la donna, specialmente se inizia a pensare e ad agire autonomamente. E qui ritornano le radici patriarcali del dominio maschile, del machismo atavico che periodicamente riafferma il suo controllo sulla donna, e a quanto pare è molto resistente e convincente. Molte donne hanno interiorizzato questa cultura, i meccanismi e le regole e sembrano condividerle, pensando che la via giusta sia quella di essere mansuete, assecondando il partner, il padre, il fratello, la figura maschile in generale. Invece dappertutto scopriamo quanto sia perdente questa complicità, perché questo non ci tiene al sicuro, non ci preserva dalle violenze, che non sono solo quelle fisiche, ma spesso minano al nostro universo interiore, alla nostra stima e percezione di noi stesse, al nostro spazio vitale nel mondo e alla nostra libertà di agire.

E noi come reagiamo? Non avverto più vibrazioni. A giorni alterni perdiamo una nostra sorella e sono poche a mostrare una sana condanna e un rifiuto di restare in silenzio. Il più delle volte si ha la sensazione che tutto si riduca a mera cronaca. Da più segnali, ho compreso che si è scelto di perseguire un obiettivo non pubblico di azione, ma “riservato”. Riservato in senso “non diffuso” e allargato anche ad ambiti, modalità e forze inconsuete per una parte del panorama femminista e femminile nostrano. È una scelta, legittima, ma che va comunque confrontata con il dato obiettivo di un Paese in cui la violenza è “diffusa”. Anziché raggiungere i contesti che più avrebbero bisogno di un intervento, di un risveglio delle coscienze e della consapevolezza, di uno scossone, di una reazione forte e incisiva, di una rottura pubblica con un addomesticato approccio, di un attivismo capace di manifestarsi e farsi sentire da tutte, ci siamo rifugiate nuovamente nei nostri castelli teorici, oscuri ai più, dentro ai quali ambiguamente ci possono stare mille interpretazioni, anche estremamente divergenti. Io sento il bisogno di chiarezza, di capire da che parte si sta, perché stiamo parlando di violenza e non di mele e pere.

In questo contesto tutto tende a restare così com’è: un paese in cui si considera “connivente” la moglie che denuncia il marito dopo 24 anni di violenze, un paese che considera tutto sommato “normale” la sottomissione della moglie e l’uso della violenza, permane l’abitudine a risolvere tutto nella dimensione microscopica, domestica. Le donne restano “bestiole” da addomesticare, qualcuno in fondo lo ha anche ammesso, la donna insomma va messa in riga.

Questa abitudine a gestire le cose da sé non è confinata solo nelle relazioni personali, ma è tipica anche della realtà italiana più “sociale”, composta da una miriade di gruppi e associazioni, solo in rari casi capaci di esprimere una voce unitaria (penso alla convenzione NOMORE, o alla rete D.i.Re). Ecco perché quando sarebbe auspicabile un’azione forte e congiunta, si fa fatica a unire le forze, perché si è abituati a rispondere e a lavorare ognuno per sé. Un appello, una rivendicazione perde forza se è espressione di un microcosmo, soprattutto se è considerato “addomesticabile” e poco incline alla lotta.

Mi sono resa conto che da noi va costruito l’humus, un tessuto capace di legare movimenti, associazioni, collettivi. Spetta a noi volerlo, desiderarlo e lavorarci. Lo so, forse è impossibile ed è tempo perso, sottrae energie, ma a volte ne sento proprio la mancanza. Occorre operare in modo non convenzionale, finora siamo state innocue e obbedienti ancelle di tanti attori/attrici che ci hanno addomesticato e inglobato, è necessario tornare a un confronto più intenso e deciso, dobbiamo essere il più possibile compatte. Attive anche laddove spesso non arriviamo.

Non possiamo più avere un atteggiamento passivo e attendista di tempi migliori, ci hanno già rubato tanto, troppo, per alcune di noi la stessa vita. Cos’altro aspettiamo? Cosa ci serve per reagire con forza? Non ci accorgiamo che è tempo di intervenire, di chiedere che la violenza non sia più una questione secondaria, un business sulla pelle delle donne, che poi rischiano grosso in prima persona.

Chiediamo che non vengano utilizzate false sindromi per colpevolizzare le madri, che la donna sia veramente protetta, che non abbia paura di essere messa sotto la lente di ingrandimento, che non abbia paura di non essere creduta e di rischiare di perdere i figli. Questo sistema va cambiato, altrimenti sempre meno donne avranno il coraggio di denunciare e di andare avanti per difendere se stesse e i propri figli.

Si devono smontare gli ingranaggi della violenza, violenza che non è solo sulle donne, ma riguarda anche i minori vittime anch’essi di violenza assistita, i cui effetti sono devastanti. Le donne vanno aiutate punto e basta, non solo perché “conviene”. Non vogliamo essere commemorate, trattate paternalisticamente, strumentalizzate. Vogliamo aiuti concreti e non venire colpevolizzate sempre, in quanto donne. Facciamo crollare stereotipi e cattive prassi. Diamoci una mossa in prima persona, perché nessun altro lo farà al nostro posto, non abbiamo più pazienza e ci rifiutiamo di accettare rassicurazioni false. Vigiliamo sui fondi antiviolenza, chiediamo trasparenza e regole certe, chiediamo che non si speculi sulla nostra vita. MAI!

Per questo sostengo l’idea di ActionAid “Donne che contano”, una piattaforma opendata per rendere facilmente consultabili le informazioni disponibili sull’uso dei fondi per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. Questi i risultati, che mostrano come sia difficile rendere trasparenti i dati e metterli a disposizione dei/delle cittadini/e: https://donnechecontano.cartodb.com/viz/f314be96-8d33-11e5-962a-0e31c9be1b51/embed_map

Qui una analisi dettagliata: http://www.ingenere.it/articoli/fondi-centri-antiviolenza-mappa-donnechecontano-2015

In alcuni casi non ci sono dati “open”, perché non tutti gli atti e i dati sono facilmente reperibili online (sui siti regionali o su quello del dipartimento pari opportunità). Poi c’è la questione su come vengono pubblicati i dati, se il formato è accessibile, se sono confrontabili.

La pazienza, con la quale si cerca di giustificare eterne attese di tempi migliori, mi sembra possa diventare un alibi, un po’ quello che da parte maschile ci viene consigliato, un affidarci alle “cure” di qualcuno/a. Capita così che, anche solo per parlare di questi temi ci incontriamo in luoghi dove non corriamo alcun rischio e, se solo ne intravediamo, ce ne teniamo ben lontane. Siamo scomode quel tanto che basta a sembrare credibili come attiviste. Cosa resta di un impegno che vorrebbe essere quanto più condiviso, se prevale l’arte di arrangiarsi e conseguentemente ognuna va per proprio conto? Così abbiamo già perso in partenza. Faremo colposamente vincere il liberismo progressista reazionario del “cavatela da sola e non rompere!”

Non possiamo più stare chiuse nei nostri circoli. È giunto il momento di frequentare un altrove, fatto di luoghi aperti, inclusivi, critici.

Non ci resta che lottare con le nostre forze, l’unico contributo utile alla causa è rendersi davvero disponibili, un metodo egualitario, che non esclude nessuna. Partecipare era un verbo molto in voga nel passato. Ecco, partecipiamo, ma non a uno spettacolo circense sui nostri diritti e le nostre istanze.

Il consiglio d’Europa è chiaro nel definire di cosa stiamo parlando: “Tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”, e l’ONU dichiara che la violenza maschile contro le donne è una delle principali e più diffuse forme di violazione dei diritti umani. Bene, allora parliamo di quanti diritti sono stati violati: ogni qualvolta veniamo discriminate sul luogo di lavoro o altrove, quando veniamo pagate di meno a parità di mansione, quando subiamo mobbing o molestie sul lavoro, quando le nostre esistenze vengono precarizzate, quando viene adoperato un linguaggio sessista, misogino e violento, quando ci considerano cittadine di serie B, quando veniamo demansionate ed escluse lavorativamente e socialmente per il nostro essere madri, quando si accetta passivamente che ci sia un welfare che poggia quasi esclusivamente sulle donne e sul loro contributo gratuito, quando si sostengono gli stereotipi sulle donne, quando si asseconda l’equazione donna = mamma, quando si sovraccarica di aspettative la figura materna/femminile, colei che si deve immolare per la cura di figli e cari, quando si consente che vengano depauperati i servizi per le donne (penso ai consultori), quando l’obiezione di coscienza lede il nostro diritto a una scelta libera e consapevole, quando si permette l’abuso e l’oggettificazione del corpo delle donne, quando si continua a dividere tra donneperbene e donnepermale, quando mercifichiamo le donne, quando viene permessa la normalizzazione della violenza in ogni sua forma. Questo è il contesto ideale che genera poi la violenza fisica, psicologica ed economica.

Se non contrastiamo questo humus e i ruoli tradizionali imposti e attesi, se non prendiamo posizione forte contro il modello patriarcale, subiremo ancora a lungo tutto questo e non servirà lamentarsi. Abbiamo paura di esporci e di ingaggiare una lotta seria e aperta, perché forse alcune relazioni patriarcali ci fanno comodo. Forse bisognerebbe partire da un po’ di sana autocritica. I nostri obiettivi devono essere i diritti di coloro che se li vedono sempre negati o ridimensionati. La violenza non la si risolve in famiglia. Occorre smontare in primis l’idea che una donna sia proprietà, bene ad uso schiavistico dell’uomo.

2 commenti

Bellissimo articolo, complimenti! Condivido molti dei punti 🙂

Pingback: La violenza sulle donne è un fatto politico | Nuvolette di pensieri