È da poco passato il 1 maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Come ogni anno si adopera questa data per fare bilanci e riflessioni sullo stato di salute della nostra occupazione e le domande sono sempre le medesime, con al centro il grande buco nero dell’occupazione femminile. Ho pensato che fosse utile scandagliare vari aspetti.

Secondo una ricerca Open Polis pubblicata il 30 aprile scorso, si rileva che:

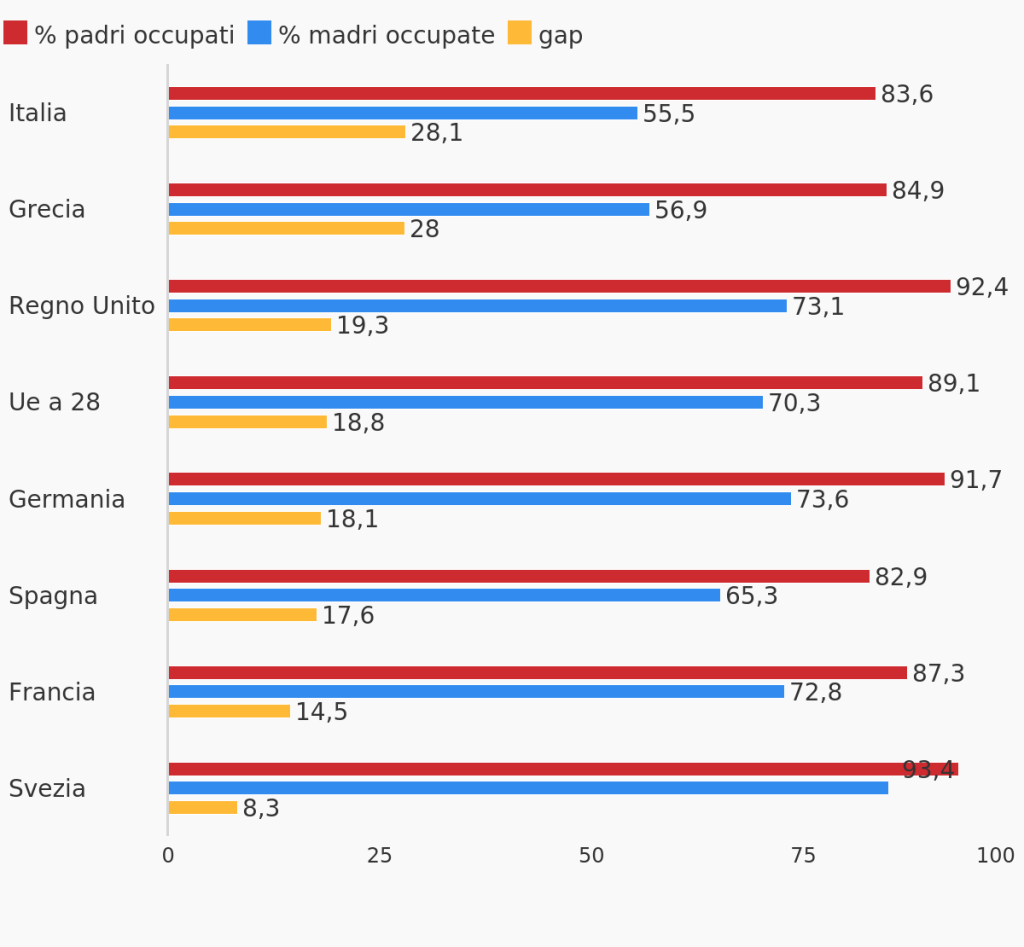

“L’Italia è uno dei paesi europei con i livelli più bassi di occupazione femminile. Rispetto a una media Ue di 66,5 occupate ogni 100 donne tra 20 e 64 anni, il nostro paese si trova al penultimo posto con il 52,5%, appena sopra la Grecia (48%) (mentre, secondo i dati Istat del 2018 il tasso di occupazione è del 67,6% per gli uomini e del 49,5% per le donne tra i 15 e i 64 anni). L’Italia è anche il secondo paese con il più ampio divario occupazionale uomo-donna: 19,8 punti differenza rispetto a una media Ue di 11,5. Per fare un esempio, nei paesi scandinavi e del nord Europa le differenze sono molto più contenute: 1 punto in Lituania, 3,5 in Finlandia, 4 in Svezia. Il gap occupazionale aumenta se si confrontano i soli uomini e donne con figli. Rispetto a una media europea di 18,8 punti percentuali di distanza tra padri e madri occupate, l’Italia si trova al di sopra di quasi 10 punti (28,1). Un dato in linea con quello della Grecia e molto distante dagli 8,3 punti di differenza della Svezia.”

Il divario nella fascia di età 20-49 anni tra gli uomini e le donne con almeno un figlio (2017) è di 30 punti.

(ultimo aggiornamento: mercoledì 13 Febbraio 2019)

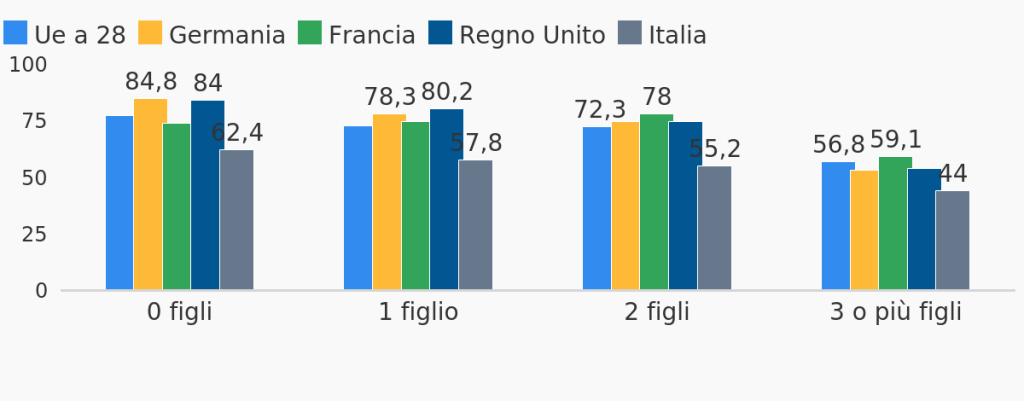

“Lo squilibrio è ancora più significativo se si confrontano le occupate rispetto al numero di figli. Nel nostro paese le donne tra 20 e 49 anni senza figli lavorano nel 62,4% dei casi, contro una media europea del 77,2%. Tra le donne con un figlio, le italiane lavorano nel 57,8% dei casi, contro l’80,2% nel Regno Unito, il 78,3% in Germania, il 74,6% in Francia.”

(ultimo aggiornamento: mercoledì 13 Febbraio 2019)

Nei maggiori paesi dell’Unione le donne con due figli partecipano al mercato del lavoro in misura maggiore delle italiane senza figli: +12 punti, se confrontata con Regno Unito e Germania, quasi +16 punti rispetto alla Francia.

Anche quando i figli sono 3 o più, la quota occupazionale femminile non è così dissimile da quella delle donne con un solo figlio in Italia.

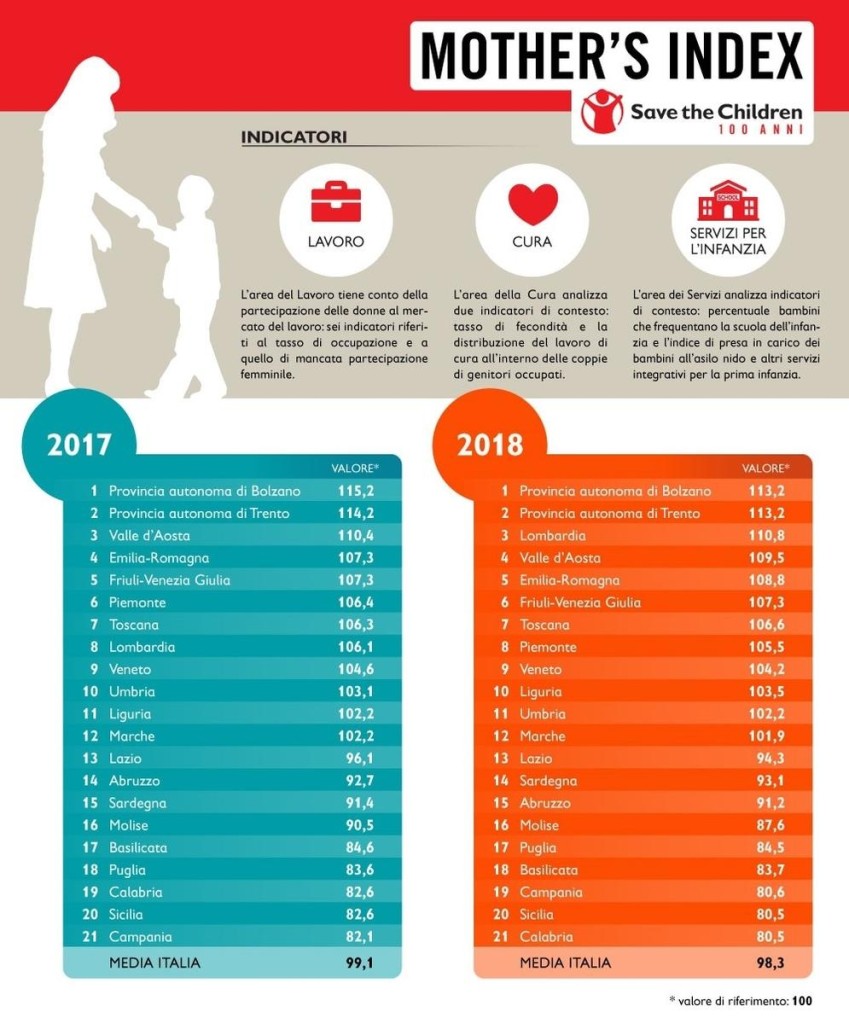

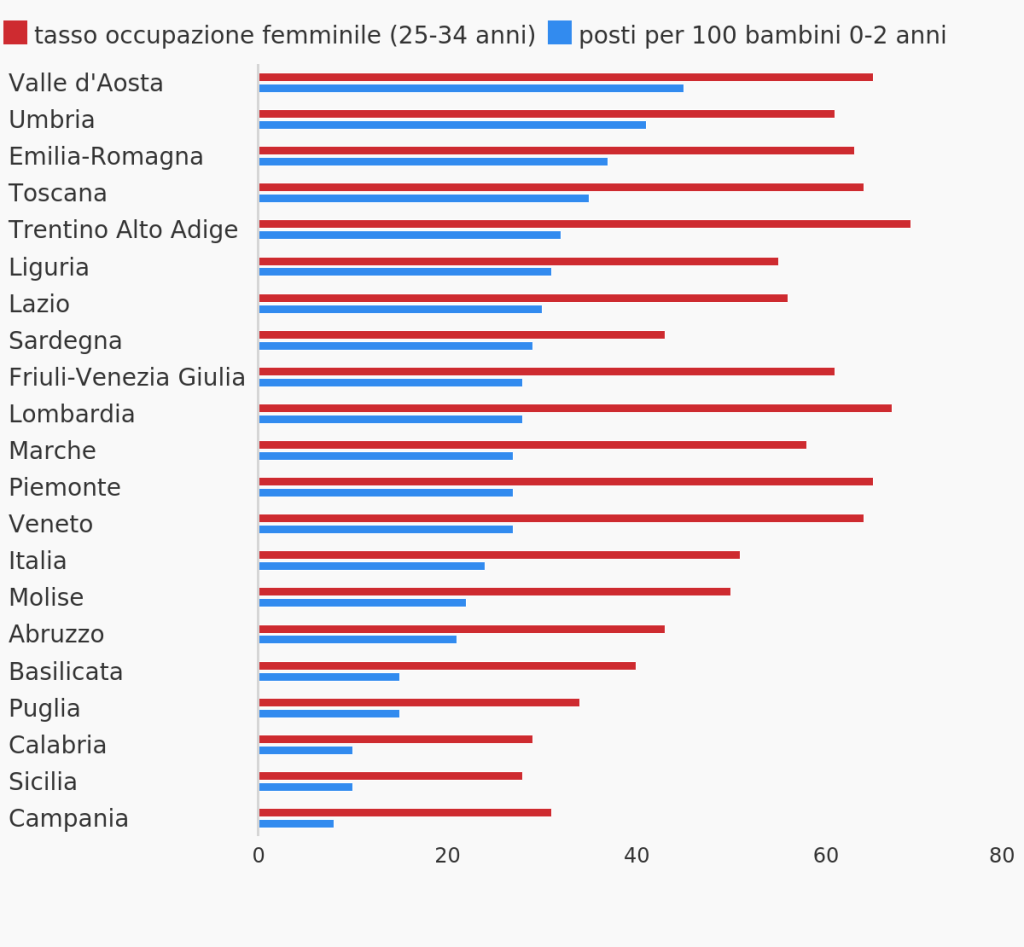

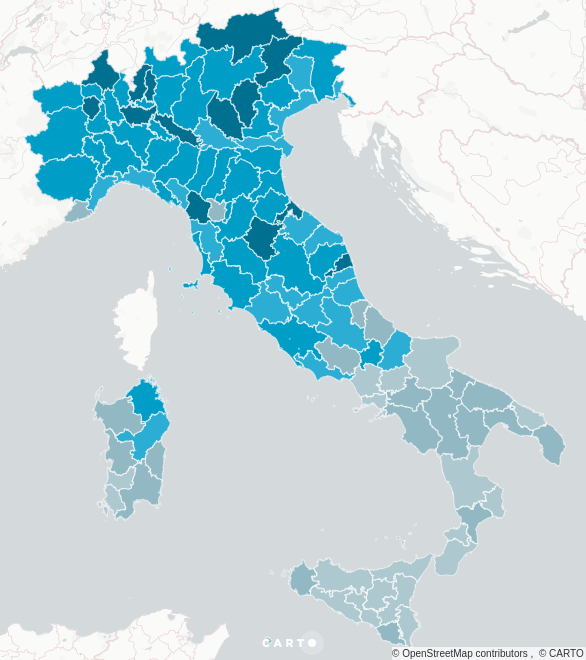

Tornando in Italia, si rileva come i territori con più nidi sono spesso quelli dove più donne lavorano.

Continuiamo a ribadire, e i dati ce lo confermano, una relazione tra partecipazione delle donne al mercato del lavoro e diffusione e efficienza dei servizi per la prima infanzia. Nelle 4 regioni (Valle d’Aosta, Umbria, Emilia e Toscana) dove la presenza di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia supera il 33%, il tasso di occupazione femminile supera il 60%. In parallelo laddove mancano o sono carenti tali servizi si registrano i dati occupazionali più bassi (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia).

(ultimo aggiornamento: domenica 31 Marzo 2019)

(ultimo aggiornamento: lunedì 15 Aprile 2019)

Sono anni che si sottolinea come uno degli strumenti per veder lievitare l’occupazione femminile sia quello di fornire supporti per la conciliazione, per permettere a chi non alternative e soggetti a cui affidare i figli, di trovare quanto meno una risposta da parte di uno stato che martella sulla natalità e sulla necessità di fare figli e poi ti lascia nel pantano.

La Lombardia è un caso a parte, perché l’offerta di lavoro è più elevata che in altre regioni e in cui l’occupazione femminile (tasso occupazione femminile (25-34 anni) è al 67%, pur avendo posti al nido 0-2 anni in misura non eccezionale (28,1 posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni (2016).

Ovviamente i servizi per la conciliazione naturalmente non possono essere l’unica chiave di analisi e di spiegazione dell’occupazione delle donne. Occorrerebbe pertanto analizzare la composizione del numero di donne che lavorano (non hanno figli? Il livello retributivo (che consente di supplire alla mancanza di servizi pubblici) e il tipo di lavoro svolto, i tempi di spostamento casa-lavoro, presenza di welfare familiare). Milano, per esempio, ha tassi occupazionali femminili maggiori rispetto alla media lombarda, ma un gran numero di loro non ha figli e crescono le famiglie unipersonali.

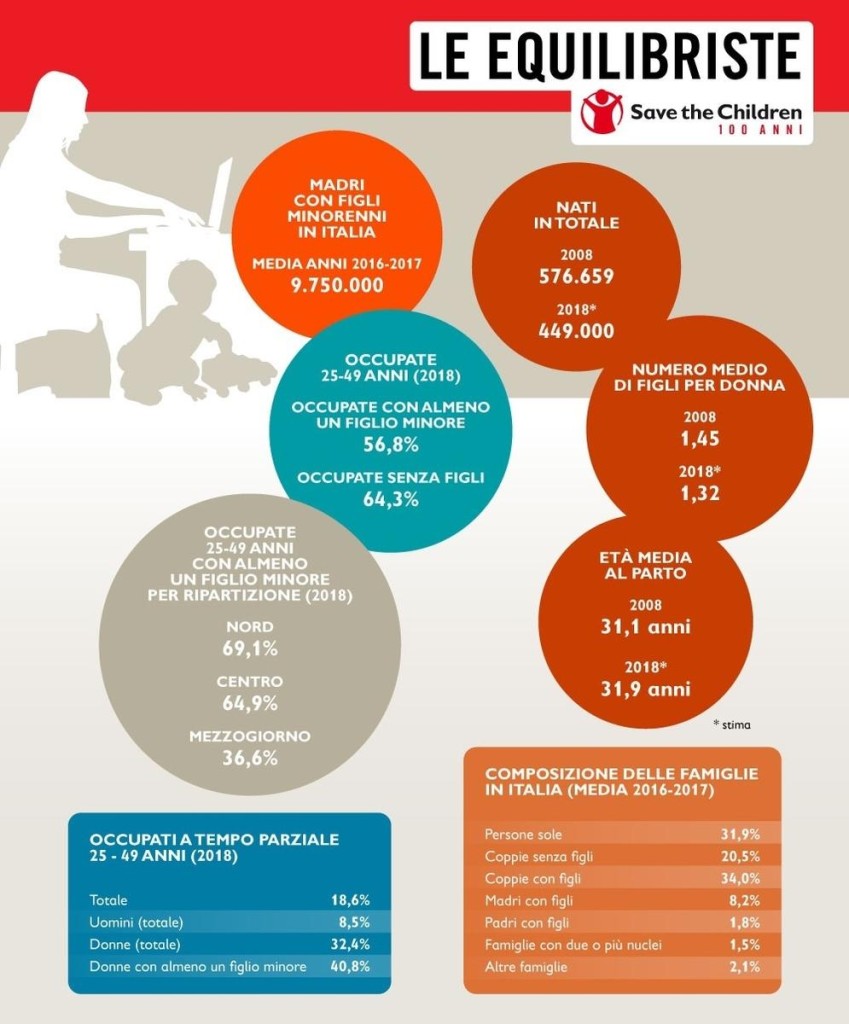

Quindi per analizzare il livello di occupazione femminile (e i fattori che lo incentivano o lo penalizzano) occorrerebbe andare anche a sondare quali costi e scelte ci sono dietro, anche rispetto a ciò che accade ai lavoratori. La statistica ci può aiutare, ma poi è evidente che le situazioni possono essere molteplici, così come è importante non pensare che tutte le scelte siano libere, quando spesso possono essere “obbligate” da vari fattori. Dobbiamo costruire un sistema che renda le scelte delle donne realmente libere. Così ancora non è visti i risultati del report Le equilibriste – la maternità in Italia (qui e qui alcuni dettagli) di Save The Children* che evidenzia come il ricorso al part-time per le mamme sembra una scelta quasi obbligata.

Ogni anno continuiamo a vedere pubblicate storie di donne che hanno dovuto lasciare il lavoro. Non siamo affatto un esercito silenzioso. Parliamo noi e parlano i dati annuali. Ciò che manca sono le risposte e l’ascolto. Soprattutto cosa accade quando magari si cerca di rientrare dopo anche un paio o una manciata di anni e ti ritrovi con gli stessi problemi (aggravati) di quando cercavi lavoro e ti domandavano se fossi sposata e se avessi figli. Perché questo è ancora il livello. Non è che non ricevi più chiamate e che queste chiamate si trasformano in una ennesima occasione di umiliazione, perché sei meno appetibile, sei meno competitiva, ti reputano “difficilmente gestibile”. Eppure all’estero non sembrano farsi questi problemi, le aziende sanno che i genitori potranno contare su una rete di servizi di qualità.

Dal 2011 al 2017, secondo le rilevazioni annuali dell’Ispettorato del lavoro, 165.562 hanno lasciato il posto di lavoro, indicando come causa principale “incompatibilità tra l’occupazione lavorativa e le esigenze di cura della prole“. Nell’ultimo rapporto riferito al 2017, con 30.672 dimissioni e risoluzioni contrattuali di lavoratrici madri (il 77 per cento delle 39.738 totali, che comprendono anche quelle dei lavoratori padri) si è registrato il picco degli ultimi sette anni. Una crescita costante, una vera emorragia occupazionale al femminile, causata da problemi di conciliazione. Mantenere il lavoro e trovarne uno è una impresa titanica, e arriva già con il primo figlio. Ma i problemi sorgono anche quando ti devi prendere cura di un familiare malato.

Lo spiega bene in questa intervista Tito Boeri, a proposito di partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, ha curato una rielaborazione sui dati dell’Ispettorato del lavoro in occasione della Festa della mamma.

“I ritmi della vita moderna, gli impegni sempre più pressanti, la precarietà di molte professioni, le crisi economiche e l’incertezza sul futuro stanno mettendo a dura prova la capacità di resistenza delle famiglie – spiega Uecoop – con il problema di trovare e pagare un posto alla scuola materna per i figli. Negli asili nido italiani c’è posto solo per 1 bambino su 4, il 24% di quelli fino a tre anni d’età contro il parametro del 33% fissato dall’Unione europea per poter conciliare vita familiare e professionale e promuovere la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Il welfare privato è ormai complementare rispetto al pubblico per rispondere a una crescente richiesta di servizi – sottolinea Uecoop – e se da una parte il 46% dei benefit più desiderati è legato alle spese scolastiche dei figli per tasse e libri di testo c’è un altro 22% che punta su asili nido e baby sitter. Per questo i servizi di welfare familiare sono sempre più importanti – spiega Uecoop – e quelli legati all’infanzia hanno ormai un ruolo strategico soprattutto in presenza di due genitori che lavorano entrambi e che non hanno parenti a cui affidare la prole nelle ore di assenza fuori casa. Non è un caso che per 6 dipendenti su 10 (59%) al primo posto nella classifica dei benefit aziendali preferiti – spiega Uecoop su dati Ipsos – ci siano quelli legati alle spese familiari, dall’asilo alla scuola dei figli. Infatti. Per rispondere a questa domanda di assistenza – sottolinea Uecoop – sono sempre più diffusi nelle grandi aziende anche asili per i figli dei dipendenti oppure iniziative di mini nido con “tate” che seguono piccoli gruppi di bambini in grandi appartamenti attrezzati. Servizi che sia nel pubblico che nel privato – evidenzia Uecoop – sono spesso realizzati insieme a cooperative in grado di offrire personale già formato e locali adatti. Purtroppo tutto questo a volte non basta e le mamme – conclude Uecoop – si trovano divise tra famiglia e lavoro con la necessità di lasciare il secondo per poter seguire la prima.”

Manca quindi un serio sostegno universale, che non lasci fuori nessuna. Non servono bonus che quando finiscono sei punto e a capo, ma servizi certi e strutturati, accessibili e fruibili da tutti/e.

Per un cambio di mentalità e per far sì che la conciliazione non sia un peso quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, come accade ora, ma sia condiviso con il partner, sarebbe utile al più presto adempiere alla direttiva comunitaria recentemente varata in tema di congedi parentali e per i care givers.

Annalisa Rosselli su InGenere ha provato a stimare quanto costerebbero due mesi di congedo di paternità obbligatori.

“Abbiamo fatto un calcolo molto approssimativo (“sul retro di una busta” dicono gli economisti) sui dati del 2018, quando sono nati 449mila bambini. Abbiamo supposto che la percentuale dei padri con un lavoro dipendente sia la stessa che esiste tra tutti gli uomini della fascia di età 25-54 anni, cioè il 58 per cento (dati Eurostat). Quindi se avessimo dovuto pagare due mesi di stipendio al 58 per cento dei padri dei 449mila bambini nati nel 2018, senza fare distinzione tra stranieri e italiani, al salario medio lordo di 18mila euro l’anno il costo sarebbe stato inferiore agli 800 milioni o comunque inferiore, tenendo conto di un ampio margine di errore, a un miliardo l’anno.”

Meno di “quota cento” che beneficia chi ha avuto un percorso di carriera senza “buchi”, ancora una volta in maggioranza uomini.

La partecipazione nel mondo lavoro non è un percorso ancora eguale, ma soggetto fortemente alla dimensione di genere. In un Paese in cui i canali per trovare un lavoro sono spesso ridotti, subordinati a fattori assai poco paritari ed eguali (se non hai contatti, relazioni amicali o parentali…), le donne pur se qualificate e che potrebbero dare un buon contributo, spesso restano a casa.

Tuttora mi tocca leggere ancora inserzioni in cui viene richiesta “bella presenza” o si cerca “ragazza carina” come se fossero skill.

“Mettere ordine nel caos di assegni, detrazioni e bonus ora in vigore per le famiglie, che costano molto ma sono inefficienti, e sostituirli con un unico trasferimento diretto e universale. E investire le risorse che adesso sono destinate a quota 100 in servizi di qualità per la prima infanzia, partendo dalle zone più svantaggiate. In un colpo solo questo consentirebbe di ridurre le disuguaglianze di partenza che penalizzano i figli delle famiglie disagiate, creare domanda di lavoro per le donne e favorire la conciliazione per quelle che hanno redditi bassi e senza servizi sono costrette a smettere di lavorare quando diventano madri”.

la proposta della sociologa Chiara Saraceno.

I dati Censis pubblicati il 3 maggio su tasso attività femminile.

L’importante è tener conto dei vari report e analisi e adoperarli per stilare riforme e politiche attive effettivamente utili per superare i problemi. In pratica, ci si augura che non restino un esercizio di annotazione annuale, una fotografia inutilizzata e messa nello scaffale ad ammuffire.

*Le infografiche di Save The Children: